СПРАВКА «РП»

Епископ Силуан (Сергей Васильевич Конев). Родился в 1965 году в Ленинграде, крещён во младенчестве. Образование: Санкт-Петербургская духовная семинария, Санкт-Петербургский государственный университет. Пострижен в монашество с именем Силуан – в честь прп. Силуана Афонского. В 2010 году освобождён от должности клирика Александро-Невской лавры с правом перехода в клир Тверской епархии.

В 2013-м назначен настоятелем Краснохолмского Николаевского архиерейского подворья в д. Слобода. С 2015 года – древлехранитель Бежецкой епархии. 24 июля 2025 года решением Священного Синода РПЦ избран епископом Ржевским и Торопецким; 6 сентября посвящён в священный сан за литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Как мыслили русские люди в XV веке, почему советское кино помогает современным детям понять православие, в чём заключается радость жизни? Об этом и многом другом мы беседуем с епископом Силуаном, правящем архиереем Ржевской епархии.

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – В КРАСНЫЙ ХОЛМ

– Владыка! Ваше церковное становление неразрывно связано с родным для Вас Санкт-Петербургом и Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой. Как Вы, житель города на Неве, оказались в Тверской митрополии, а ныне – на Ржевской кафедре?

– Господь своей милостью ведёт каждого человека, тем более монаха. 14 лет назад Он привёл меня в Николаевский Антониев монастырь, что в Красном Холме. Всё это было постепенно, как и должно происходить в монашеской жизни. Решение вынашивается не столько самим человеком, сколько приходит извне…

– И этому предшествовала череда определённых событий?

– Однажды увидел фотографии Антониева монастыря XV века. И что-то дрогнуло в сердце: такой монастырь – и утрачен для Церкви, для русской культуры. Монастырь малоизвестный – и в советское время, и сейчас. Подумал: хорошо бы сделать фильм об одной из самых знаменитых обителей допетровской эпохи.

Со времени основания Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря прошло более 550 лет, и его судьба меня очень тронула. Это ведь не только часть истории русского народа и государства Российского, но и часть истории нашей Церкви. Место древнее, очень намоленное: здесь особым образом действует Господь…

Когда показал фотографии монастырских руин писателю Михаилу Кураеву (автору сценария фильма «Раскол»), он непроизвольно ахнул.

«СПАС НА ХОЛМЕ»: ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ

– Фильм «Спас на Холме» снимали около двух лет. Три заезда в Красный Холм – летом, зимой, осенью. А когда съёмки закончились, я спросил себя: «И это — всё?! Я уеду, а здесь всё так и останется?».

– «Спас на Холме» – не просто история древнего русского монастыря, но и Ваши личные размышление о современной жизни?

– Да, кино – это отражение реальности, и если фильм ничем не заканчивается, то и жизнь ничем не заканчивается…

– А у Вашего фильма – открытый финал. Кстати, очень красивы последние кадры – лучи заходящего солнца, пронизывающие руины монастырского храма…

– В кадре – Никольский собор. Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь хранит ещё и тайну зодчества. Тайну, удивительную для столь отдалённого уголка Центральной России. Никольский собор построен в технике смешанной кладки: стены сложены из белого камня, а своды – из кирпича. Мастер, создававший собор, либо сам был итальянцем, либо впитал в себя мастерство итальянской школы, участвуя в строительстве знаменитого Успенского собора Московского Кремля, где работали мастера из Италии. Ведь строительство Успенского собора в Москве завершилось в 1479 году, а к возведению Никольского собора приступили в 1481-м. Это третий в Древней Руси каменный собор в честь святителя Николая, Мирликийских Чудотворца.

После событий 1917 года именно со стен Никольского собора началось разрушение монастыря. Когда я его увидел, от собора сохранилось лишь три стены: южная, северная и западная. Рядом с монастырём был приход преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. И служа там, мы начали восстанавливать монастырь. Думаю, беда наших современников – в неспособности мыслить так, как мыслили люди XV-XVI веков. Мы думаем, что наша жизнь закончится, и с ней закончится всё, что мы делали. А если посмотреть чуть дальше? Что будет после нас, через 100-200 лет?

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЁТ

– Владыка, монахи Антониева монастыря занимали епископские кафедры в разных городах России. По некоторым сведениям, Иоасаф, бывший в 1647-1654 годах игуменом Антониева монастыря, стал патриархом Московским и всея Руси Иоасафом II. А Вы стали епископом Ржевским и Торопецким – карьера вертикального взлёта…

– Слово «карьера» я бы не стал употреблять в подобном контексте. Вертикальный взлёт – это монашество, и более вертикального взлёта придумать невозможно! Всё остальное – события жизни, которые так или иначе отличаются от предыдущего жизненного периода. И обязанности архиерея разительно отличаются от обязанностей настоятеля монастыря или прихода, поскольку они гораздо шире и ответственнее. Очень важно не потерять ощущение ответственности за всё, что происходит в епархии. В этом отношении архиерейство действительно – очень необычное послушание.

– Почему Вы выбрали именно монашество?

– Когда меня спрашивают: «Почему Вы выбрали монашество?» – мне всегда хочется задать встречный вопрос: «А почему Вы не выбрали монашество?».

– Но ведь монашество – это призвание…

– А быть христианином – это призвание? Естественное желание человека – быть рядом с Богом. В XV-XVI веках на Руси пожилые люди шли в монашество и оканчивали там свои дни. И сейчас это естественно для тех православных христиан, которые доверяют Богу больше, чем себе. И на излёте жизни, когда дети выросли, супруг (а) скончались, человек уходит в монастырь.

Не все делают этот выбор, даже православные христиане. Но если есть духовная жизнь, всегда есть и стремление к монашеству. Если помните, в 1990-е говорили: плох тот христианин, который не мечтает стать монахом!

– Это были самые романтичные годы в истории Церкви: на той волне многие в ней и оказались…

РАДОСТЬ СЛУЖЕНИЯ

– Когда Вам предложили стать епископом, в глубине души были сомнения?

– Монах живёт в поле послушания – мы исполняем его в той мере, в какой Господь даровал определённые таланты. Исполнить послушание с желанием – значит, послужить Церкви православной. Когда будущий священник пишет прошение на собственную хиротонию, там есть такие слова: хочу послужить Святой Православной Церкви. И большей радости, чем послужить Церкви, у монаха быть не может.

– Владыка, Вы уже более месяца – правящий архиерей Ржевской епархии. Ваши впечатления?

– Знакомство с Ржевом, кафедральным городом, проходит одновременно с другими отдалёнными городами на канонической территории Ржевской епархии. Знаком уже с некоторыми главами муниципалитетов. С главой Ржевского муниципального округа Романом Крыловым состоялось несколько встреч: мы пытаемся определить пути сотрудничества. Хочется сделать так, чтобы у всех людей была возможность узнать о православной христианской традиции…

ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБОВЬ

– Для этого достаточно вспомнить писателя Николая Лескова: «Народ крещён, но не просвещён». Кажется, с той поры мало что изменилось…

– Я вспоминаю режиссёра Андрея Тарковского, когда один из героев фильма «Андрей Рублёв» говорит другому: «Ну, не просвещённый же народ…». Что имел в виду Тарковский, сложно сказать, но и сегодня народ в большинстве своём не просвещён светом Евангелия.

Поэтому служение епископа – это служение апостольское. И в этом служении безмерно велика роль проповеди о Христе Воскресшем. И проповедь эта должна быть направлена, прежде всего, на молодое поколение. Будучи наделённым свободной волей и неотъемлемым правом выбора, любой человек может либо принять Христа, либо отвергнуть Его.

Но каждый из нас призван к радости и полноте жизни, говоря простым языком, – к счастью. А оно – это важно сознавать и понимать – невозможно без Бога, ибо Он – источник жизни и всех благ. И всё, что мы можем и должны сделать в своей жизни, – это ответить на Его любовь взаимностью.

РАЗБУДИТЬ ИНТЕРЕС

– Разбудить интерес к духовной жизни у молодых людей – одна из самых важных задач Церкви сегодня?

– Чтобы проявился интерес к подлинной духовной жизни, необходимо, чтобы молодые люди начали что-то читать…

– Например, Достоевского. Кстати, Ваше любимое его произведение?

– Пожалуй, «Идиот». Перечитывал этот роман в юности несколько раз. Удивительно загадочное духовное произведение! Смотрел спектакли и экранизации: это одна из самых глубоких вещей, которая заставляет задуматься. И таких произведений в классической русской литературе немало…

Однажды неожиданно наткнулся на документальный фильм о Пушкине, снятый в 1986 году. В то время ещё могли снимать такие фильмы. Назвать его просто документальным не поворачивается язык. Всё, чего уже нет в современном документальном кино, в этом фильме ещё есть.

Простые и удивительно внимательные операторские находки. И рассказчики истории говорят со зрителем, обращаются к нам, смотря прямо в камеру, а не вкривь и вкось, не скрываясь, а наоборот – открывая свои размышления… Именно размышления. И сразу столько простора для зрителя… Тут, конечно, и большая режиссёрская заслуга.

ХРИСТИАНСКИЙ АКЦЕНТ

– Да, многие фильмы имеют христианский подтекст, но режиссёры невольно отстраняются от христианских мотивов и поступков, не делая на них акцент…

– Тем не менее, есть фильмы, которые ценю. Например, «Молчание» американского режиссёра Мартина Скорсезе. Но Скорсезе был католиком, получил католическое воспитание – как и Мэл Гибсон, снявший «Страсти Христовы».

Может быть, когда-нибудь и у нас по повести «Капитанская дочка» снимут настоящее христианское кино – из всей русской литературы XIX века это произведение Пушкина – одно из самых нравственно пропитанных вещей, относящихся к христианской традиции.

– Владыка, кинематограф для Вас – прекрасная возможность рассказать о православной вере?

– Если не возникает интереса к самому интересному (а история святости, история Церкви – это самая интересная часть истории России), то это происходит не потому, что человек равнодушен – он просто ничего об этом не знает. Или знает совсем мало, фрагментарно, поверхностно.

Например, почти невероятно и почти невозможно рассказать школьникам о патриархе Тихоне так, чтобы кто-то что-то понял. И причина очень простая – нет «контекста» (простите, но не подобрал другого слова). Об истории Русской Православной Церкви «вообще» школьники не знают ничего. Очень хочется добавить слово «почти». Огорчительно, но факт: то, что они «проходили» имена Сергия Радонежского и Александра Невского в школе, мало что меняет.

РУССКОЕ КИНО СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

– Но фрагментарность современного сознания – в некоторой степени это лишь оправдание, и в этой трудности много того, что можно преодолеть…

– На тверской земле у меня уже был проект «Христианские мотивы русского кино». Сам отбирал материал для бесед-кинопоказов в школах, сам монтировал. Не хочется резать, но надо – хотя бы до 40 минут. Показывал небольшие кусочки фильмов детям – из русского кино советского времени.

Например, «Осторожно, черепаха!» Ролана Быкова – одновременно драма, детектив и комедия. Замечательный сценарий, и всё это весело, ненавязчиво. После того как дети обсудили фрагменты, большая часть класса самостоятельно посмотрела фильм дома.

В таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Восхождение», режиссёры Станислав Ростоцкий и Лариса Шепитько замечательным образом транслировали мироощущение православного христианина. Именно эти ощущения и были интересны советскому человеку того времени. А детям они интересны до сих пор!

Длинное кино подросткам тяжело смотреть, но маленькими кусочками интерес к нему проявляется очень активно. И в этом интересе нет ни фальши, ни лжи – по причине того, что кино очень хорошее! Уровень работы актёров, всей съёмочной команды тех времён настолько высок, что сейчас, мне кажется, мы уже потеряли российское кино безвозвратно…

– Думаю, подобный кинопроект – один из самых интересных на уровне епархии, которые можно придумать для детей…

– Да, на уровне Ржевской епархии хочу организовать кинофестиваль, связанный именно с православной христианской традицией. Разговор на духовные темы возможен через любую форму: важно, и о чём ты говоришь и как ты говоришь. Может быть, «как» ещё важнее, чем «о чём». Но поймут ли? Вот в чём вопрос…

«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!»

– Ваше любимое место из Священного Писания?

– Любимое выражение – «Слава Богу за все!» святителя Иоанна Златоуста. Этой фразой можно объяснить многие места из Писания, которые с ней сочетаются. «Иго Мое благо, и бремя Мое легко», «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим». Думаю, эти слова рефреном откликаются в душе каждого православного христианина…

– Владыка, благодарю Вас за интервью.

Ирина КУЗНЕЦОВА.

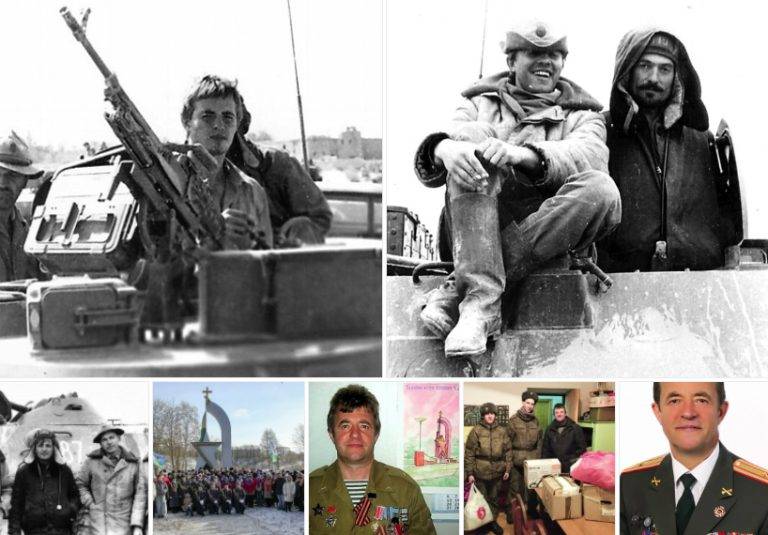

Фото из архива Тверской епархии.