***

С ржевскими Троицкими улицами, неоднократно переименованными, запросто можно запутаться. До 1926 года их в Ржеве было три. Первая и вторая (Пионерская и Садовая соответственно) находились на левом берегу Волги. Третья Троицкая (без всяких номеров) располагалась на правом берегу, в том же 1926-м она превратилась в улицу Декабристов.

Попутать волжские берега тоже легко, потому что Князь-Фёдоровскую (левобережную) сторону после революции стали называть Советской, а Князь-Дмитриевскую – Красноармейской. Саму Волгу ещё не переименовали, Ржев тоже пока держится. 2-я Троицкая переименована трижды (Бог любит Троицу), 1-я Троицкая/Пионерская – всего один раз.

В черте города также находилось село Троицкое и роскошный Троицкий парк, в честь которого была поименована автобусная остановка; на маршрутном указателе автобусной «двойки» Троицкий парк ещё долго о себе напоминал. Почему из городской топонимики бесследно исчезло всё Троицкое, более-менее объяснимо – произошло это в антирелигиозном угаре, когда велась решительная борьба с «мракобесным наследием».

Но Садовая (2-я Троицкая), впадающая в Заводское шоссе, три года носила шумное имя Седьмой авиационной дивизии. Неподалёку располагался и более громыхающий Артиллерийский переулок (на самом деле тихий, мирный и уютный). Улица вновь стала Садовой, и дело вовсе не в исторической справедливости, чем сейчас модно оправдывать переименования. Ведь в девичестве улица была Троицкой – не Садовой, пусть и второй, зато в два раза длиннее первой. Страшно длинное и оглушительное название не прижилось – скорее всего, из-за элементарной артикуляции. Попробуйте быстро произнести и не сломать язык: «Переулок Седьмой авиационной дивизии» или «Заводскошоссейный переулок». А ведь неподалёку есть ещё тупик. И не надо его трогать, пусть он навеки останется Пионерским.

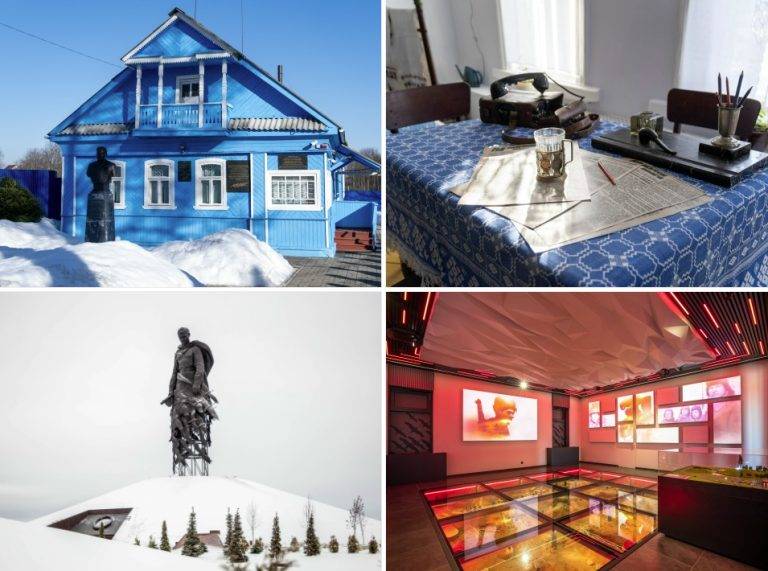

Между прочим, на известной дореволюционной карте Ржева, составленной в 1908 году старицким мещанином Алексеем Михайловичем Лосевым, владельцем частной типографии, Троицкого тупика нет. А тупик Пионерский на современных картах до сих пор обозначен. Полтора десятка лет назад мы с краеведом и фотографом Володей Рыбкиным ходили по этим местам и случайно встретили старожила, который поведал, что в этом тупике, в одном из финских домиков, целый год с женой и двумя маленькими детьми жил легендарный лётчик-ас Александр Иванович Покрышкин. Потом ему дали жильё в доме на правом берегу Волги – кстати, на бывшей Троицкой улице, ныне Декабристов.

***

Город разрастался, улиц становилось всё больше и больше, церквей и престолов на них не хватало, святых тоже не напасёшься. Даже если бы у каждой церкви престолов было штук по тридцать, как у подмосковного Ново-Иерусалимского монастыря, – всё равно маловато. А в ржевских храмах престолов – раз-два и обчёлся, максимум три. Так что до середины XIX века ориентировались так: «Имение ржевской мещанки Александры Петровой Еремеевой, состоящее в г. Ржеве на Князь-Фёдоровской стороне, в 185-м квартале, под местом земли №1, длиною 30, а шириною 10 саженей, с деревянным домом и надворною постройкою».

Оба левобережные Троицкие названия получили от главного престола Святой Троицы Екатерининской церкви. На месте храма в 1961 году построили Дворец культуры. А улица Троицкая, что носит имя декабристов (всех сразу) называлась по имени старообрядческой церкви, от коей почти ничего не осталось; её колокольня, возведённая чуть позже и сохранившаяся чуть лучше, находится ближе к улице Смольная.

***

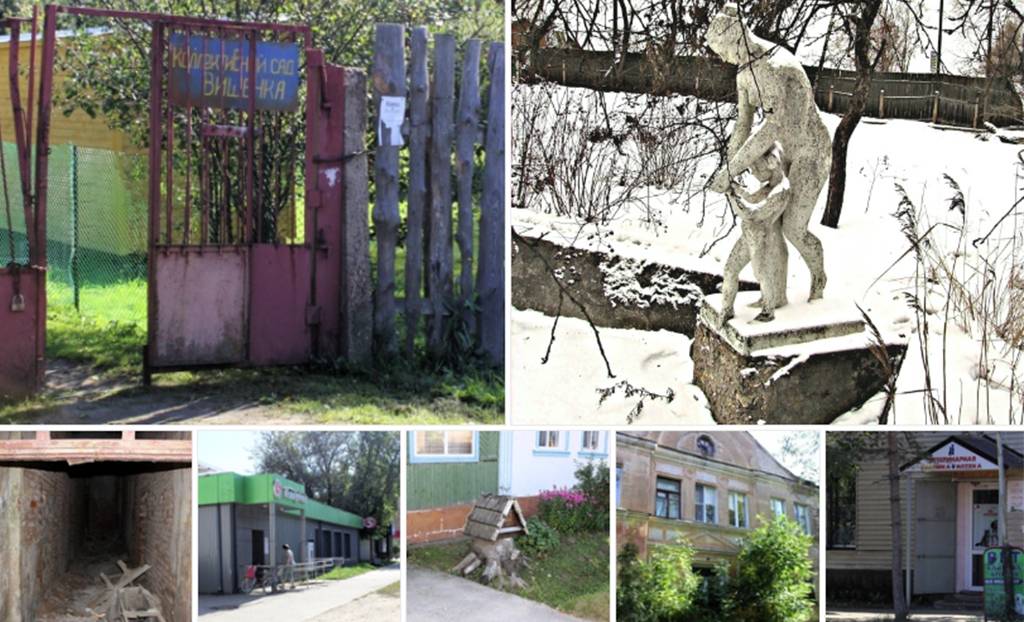

Пробежимся по Садовой. Она берёт начало как раз у коллективных садов, на воротах одного из них висит вывеска «Вишенка», но вишнёвые, яблоневые и прочие насаждения, как мы выяснили, к названию улицы отношения не имеют. Одноимённый торговый супергипермаркет «ТЦ на Садовой» находится на месте уникального цеха почившего комбината жаккардового ткачества (народное название – «Ракетка»). Цех бесценную продукцию выпускал: пистоны, хлопушки, бенгальские огни, но в постперестроечную эпоху со всем этим фейерверком КЖТ феерично вылетел в трубу.

Проходная «Ракетки» прислонялась к Варваринской церкви. На проходной работала знакомая вахтёрша, она нас пропустила на предприятие. Не помню, побывали мы внутри цехов или нас туда не пустили. Володя Рыбкин сразу потащил меня к чему-то такому, что напоминало бассейн, заснеженный и заброшенный. К воде склонились две белокаменные фигуры, и не какие-то там девушки с веслом, а купальщица с дитём. Белоснежная скульптурная пара была обнажена. Ныне заброшенная территория «Ракетки» огорожена, но попробуем нырнуть в проём-пролом высокого забора.

Во многих краеведческих статьях подробно говорится о Варваринской церкви, Всехсвятском кладбище, на котором похоронен первый городской голова Терентий Иванович Волосков, его внучатый племянник, художник, академик живописи Алексей Иванович Волосков, владелец кожевенного завода и мельницы у трёх волжских островов, и купец Болоболин.

В школьные годы, когда нас гоняли в Зеленькино убирать морковь, мы проходили мимо «Ракетки» и осколков мраморных плит, торчащих сквозь асфальт пешеходного тротуара. Поначалу останавливались, читали имена купцов. Не то, чтобы их было не жалко – эксплуатирующий класс как-никак, – но закрадывалось смутное сомнение, что не по-людски это. Учителям задавали вопросы, они отвечали неохотно – мол, Ржев такой древний город, что куда ни кинь, обязательно наткнёшься на какое-нибудь кладбище, заброшенное и не заброшенное, православное или старообрядческое, чумное или холерное. А что педагоги могли ответить? Пушкинской цитатой о любви к отеческим гробам? Или пословицей: «Любовь – не картошка»? И не морковка тож…

За забором, скрывающим останки «Ракетки», всё заросло, проходную можно узнать с трудом. В один из последних визитов где-то здесь, у забора, мы видели деревянный крест, появившийся уже в наше время, рядом – отмытую плиту с именем какого-то поручика и его жены. Ничего этого на этот раз я не обнаружил – может, просто не заметил, потому что спешил – а ну как объект охраняется государством или кем-нибудь покруче?

***

На Садовой много знаковых объектов, но знаковей, чем БС трудно сыскать. Аббревиатуру эту новое поколение не знает. И то, чем была появившаяся на этом месте «Пятёрочка», им невдомёк. А всё просто: кафе с народным прозвищем БС («Бабьи слёзы») – это предприятие общепита. Мужики, возвращавшиеся после рабочей смены с «кранов», «почтового ящика», «ремпоезда», заходили сюда для релаксации. Из этого общепитейного заведения жёны вытаскивали мужей обессиленными. Позже здесь размещалась Школьная базовая столовая.

Напротив БСа стоит полинявшая двухэтажка – тоже памятный объект. Сюда вся округа ходила в парикмахерскую. Позже это место отвели под спортивный диспансер. Перед соревнованиями у школьников, участвующих в лыжном кроссе в Городском лесу, добродушный доктор, измеряя пульс и давление, спрашивал: «Дистанцию больше километра на время когда-нибудь бегал? Ничего, срежешь по кустам».

Возле парикмахерской стояла бочка с квасом. Сосед рассказывал: «Протягиваю рубль продавщице. Она наливает в бидон квас, даёт сдачу и предупреждает: «Проверяйте, я обманываю». Все смеются. Прихожу домой, считаю сдачу – не соврала, действительно обманула».

***

В двухэтажном доме следующего квартала в начале шестидесятых работали детские ясли. Мама говорила, что я, трёхлетка, ничего не должен помнить. Но я помню отблеск закатного солнца от окна на чердаке двухэтажного деревянного бревенчатого дома, что напротив. Ясли сменились заводской гостиницей для специалистов, командированных на «Электромех», а уже в постперестроечную эпоху здесь открыли частный детский сад. На этом квартале сейчас ведутся ремонтные работы. Местные жители сетуют: «Всё лето ведутся, всё перекопано, конца-края не видать». Да, тепловые (и не только) сети – болевая точка всего городского организма.

Промтоварный магазин превратился в аптеку. В такой же двухэтажке рядом некогда работал промтоварный магазин, пропахший духами «Красная Москва» и одеколоном «Кремль». Там сейчас тоже аптека, но не человеческая, а кошачья-собачья. Здесь же – ветеринарная клиника, где четверолапым пациентам предлагают узи-диагностику, стоматологические и прочие услуги. В распахнутом окне появляется кот, вскарабкивается на подоконник и спрыгивает на тротуар. То ли от уколов удрал, то ли его к зубному креслу не пристегнули. Но – нет, запрыгивает назад, усаживается на подоконник. Значит, местный, садовский.

В бывшем почтовом отделении (кажется, там Рыбнадзор на какое-то время поселился) родители мне выписывали журнал «Мурзилка», сюда же мы с отцом ходили за посылками, что присылали с Кавказа бабушка и мамина сестра. Домой приносили волшебный фанерный ящик, а в нём – грецкие орехи, фундук, айва, гранат. Разве чему-нибудь приобретённому в понатыканных всюду «Ozonах» или Wildberriesах» можно так обрадоваться? Правда, я расстраивался, когда в следующий раз в почтовом посылочном ящике обнаруживались одни лишь зелёные помидоры. Они всю зиму бесполезно краснели под кроватью.

А вот и бывшее общежитие для местных рабочих. Их было несколько и ни одно не пустовало даже после того, когда на улице Большевистская «Электромех» отгрохал «общагу» в пять этажей. С утра люди шли на завод нескончаемым потоком.

Здесь, на повороте, Садовая раздваивается, левая её часть плавно перетекает в Заводское шоссе, а правая упирается в Садовый переулок и заканчивается.

Александр Назаров.

Фото автора.