Уже много лет, как я не работаю в «РП» постоянно, в штате. Но несмотря на то, что я неоднократно сообщал об этом самым разным людям, эта информация проходила мимо их внимания. Но вот звонит директор Пушкинской школы, которую я оканчивал сам, а скоро окончат мои дети, и Ольга Александровна Шашкова говорит: Вадим, надо написать о Валентине Ивановне. И я вновь почему-то не могу сказать – мол, да я как бы всё, Ольга Александровна, не пишу больше. Даже мысли такой не возникает. Как не требует пояснений тот факт, кто такая Валентина Ивановна, и почему именно о ней следует написать этой зимой. Не возникает у меня, а вовсе не у читателя.

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ

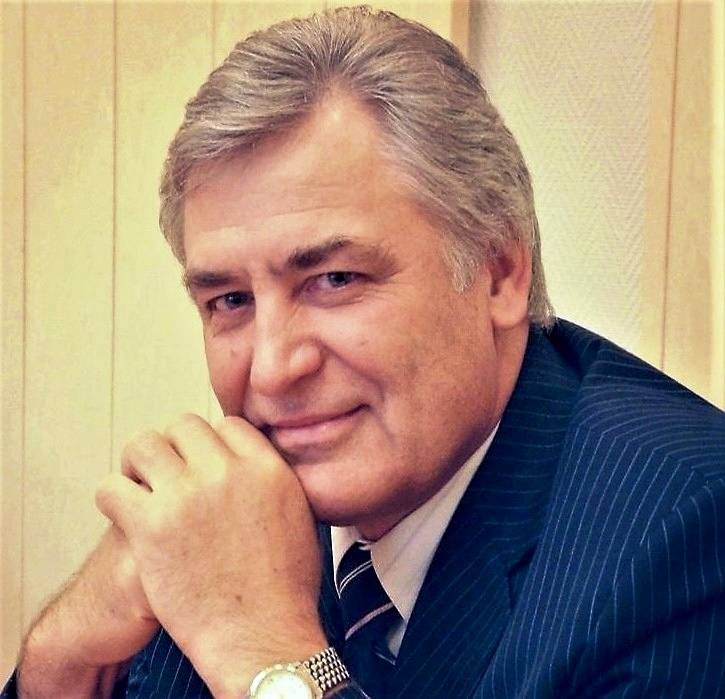

Валентина Ивановна Трифонова – это некий собирательный в моём понимании образ Учителя. Именно так она зафиксирована в моей памяти: в строгом костюме и с короткой стрижкой. Идёт по коридору молча, а вокруг – гробовая тишина. Потому что Валентина Ивановна идёт. У Александра Куприна есть зарисовка о том, как он встретил на пароходе Льва Толстого: когда тот ходил по палубе, перед ним расступались люди – причём даже те, кто не знал о том, кто он такой. «Он шёл, как истинный царь, который знает, что ему нельзя не дать дороги», – пишет Куприн.

Валентина Ивановна не ходила, как царь, она просто шла по своим делам, но эффект производила схожий. Поэтому так непривычно было звонить ей и слышать, как она обращается ко мне на «вы». Непривычно для меня и то удивительное учительское свойство помнить, – пограничное с магией, я считаю.

– Афанасьев, – говорю.

– Да, Вадим. А напомни, с кем ты в классе учился?

– Те-то, – отвечаю.

– А, ну, точно – я так и подумала сразу.

И это не просто слова. Валентина Трифонова действительно помнит и меня, и моих одноклассников. И это не может не вызывать некого возвышенного чувства, благодаря которому ты даже не можешь себе представить, чтобы ТАКОЙ человек называл тебя на «вы» – нет уж, увольте.

В комнате с жёлтыми обоями дома у Валентины Ивановны очень тепло, в смысле – уютно. Вокруг книги и другие печатные материалы. Фотографии. На столе лампа такого же уютного света и такие же тёплые вырезки из газет, слегка пожелтевшие. Вот писал Саша Клиндюк – знаем такого. Андрей Симонов – известный гражданин. Татьяна Горская тоже писала о Валентине Ивановне. Все статьи объединяет прогрессия учительского стажа: тут – двадцать с небольшим лет, тут – уже за тридцать, тут – к сорока почти. Валентина Ивановна подготовилась к беседе: подобрала вырезки, немного фотографий, всё аккуратно рассортировано.

Но видно, что волнуется. Это тоже свойство некоторых людей: если человек совестливый и самокритичный – то есть, нормальный, – он не считает свои заслуги чем-то выдающимся, поскольку в его понимании он просто жил. Всё получилось в ходе этой жизни, поэтому особенно и не о чем говорить. Чего рассказывать, ведь многое уже написано. Но от слова «надо» из уст директора Пушкинской школы убежать нельзя.

«ВОСЬМИДЕСЯТНИКИ»

– Я очень уважаю Леонида Якубовича – моего ровесника, кстати. И тут услышала о проекте «Восьмидесятники». Люди, которые родились в 1945 году и 80 лет своей жизни прожили без войны, – как у них сложилась судьба? Первый канал предлагает отправить истории жизни, из которых потом будет создан документальный фильм об истории страны глазами живших в ней людей. Думаю, это интересно. Мы, конечно, отправлять ничего не будем, но на заметку взять стоит.

Возраст у Валентины Ивановны для проекта подходящий: 80 лет – это не шутка. Только совершенно не похоже, что она состарилась. Нет, конечно, годы берут своё, но голос, мысли, слова… Это тот самый голос, который я помню с детства, тот самый голос, который позже рассказывал о школьном музее, созданном её трудами. Всё то же самое. А она цитирует Андрея Дементьева:

Возраст никуда уже не денешь. Ни продать его, ни подарить. Нет такого бартера и денег, Чтоб вернуть утраченную прыть.

Вернуть, может, и нельзя, но почему-то кажется, что ничего особенно и не было утрачено. Да, возраст. Разные ограничения тела. Но не духа же – правда? Учитель – не грузчик. Учитель – это в первую очередь дух и есть.

– Пишут, кто как – где 5 февраля я родилась, где – 6-го, а то и 7-го. А на самом деле я появилась на свет в половине двенадцатого ночи 5 февраля 1945 года. А мама моя сказала: запишите на шестое, полчаса всего пятого числа прожила, и это не считается. Так и получилось, так я и жила, а потом мама случайно об этом обмолвилась, на что мой муж сказал: «Так, а что же мы ждём полчаса? Будем теперь на полчаса раньше начинать». Бывало, и коллеги приходили ночью поздравлять… Смеётся.

С ИМЕНЕМ ПУШКИНА

– Вся моя сознательная жизнь связана с именем А.С. Пушкина, потому что я родилась в стенах Пушкинской школы. Буквально. Родители познакомились перед войной: папу, окончившего Ржевский льноводческий техникум, по распределению Родина отправила в Ульяново – главным техноруком льнозавода. А мама там же окончила среднюю школу. Разница 8 лет, но мама была действительно хороша собой: тонкая талия, волосы ниже этой самой талии… Хотели в июне расписаться, но не получилось. Началась война, папа ушёл в военкомат, затем – на фронт. Воронежский. После тяжёлого ранения (11 месяцев в Пермском госпитале) был демобилизован, приехал в пустующий Ржев.

В горкоме партии ему предложили работу военрука в Первой школе, которая только открылась. Шёл 1943 год. Он нашёл маму, и она стала работать там же библиотекарем – правда, пока без особого библиотечного фонда. И жили они прямо в школе, в подсобке под лестницей.

Кстати, Ржев после освобождения постепенно начал наполняться жизнью, люди возвращались в город, открывались производства. И воспитанники Первой школы собирали для фронта металл по городу. И собрали они его столько, что на имя директора и секретаря парторганизации пришла благодарность за подписью И.В. Сталина. За вклад в дело Победы. Железа было собрано на 19 000 советских рублей.

НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ

Далее руководить школой стал Яков Гуревич, всем известный почётный гражданин города. Основатель первой музыкальной школы. А тогда – просто крайне инициативный молодой преподаватель. Так получилось, что путь становления школы музыкальной начался в школе общеобразовательной, когда Яков Иосифович где-то нашёл рояль. Начались первые музыкальные уроки, и тогда ещё совсем маленькая Валя Куликова была восхищена музыкой. Спустя 75 лет после этого события мы беседуем с уже не маленькой Валентиной Трифоновой за столом в комнате с жёлтыми обоями. А позади стола стоит пианино.

– Я.И. Гуревич решил поставить монтаж оперы «Иван Сусанин» в школе. Сейчас такие проекты – это так называемое «общее дело», тогда это было просто дело, причём неподъёмное. Но идея была настолько вдохновляющей, и такой Яков Иосифович разжёг огонь в сердцах учеников, что вся школа занималась этой постановкой – не в ущерб учёбе, конечно. Закономерно, что она имела невероятный успех. Нужен был оркестр, и он нашёлся, даже народные инструменты. Репетиции – каждый вечер. Рисовали декорации. Нашлись и певцы: Галя Волоскова пела партию Антониды. Эдик Левин – Сусанина.

Эдик выступал в бабушкином тулупе, который спасал её всю войну. Мне было шесть лет тогда, я сидела под лавкой, но очень хорошо всё помню. Потому что это был не просто успех, а фурор! Тогда и оформилась полностью идея о создании музыкальной школы. И я там тоже училась восемь лет, а потом ещё два года работала аккомпаниатором во Дворце культуры, который тогда только открылся.

«ПРОИЗВОДСТВО АККОМПАНИМЕНТА»

Работа во Дворце культуры была не просто так. После Сталина к власти пришел Хрущёв, политика которого предполагала большее сосредоточение на материальном производстве. Высшее образование необходимо не всем, – справедливо полагал гражданин Хрущёв, но затем совершенно несправедливо ставил палки в колеса тем, кому, считай, на роду было написано иметь высшее образование: сначала два года на производстве – потом можешь поступать в вуз.

Валентина Ивановна, получается, занималась «производством аккомпанимента». А ещё у неё есть удостоверение фрезеровщика второго разряда: в 9-11 классах учились 4 дня, а дважды в неделю ходили на завод швейных машин. Валя работала учеником фрезеровщика, понимая, что ни они заводу толком не нужны, ни завод лично ей совершенно точно не интересен. Но на заработанные деньги, пусть и небольшие, была организована поездка классом в Ленинград.

– Однажды для деятельных комсомольцев организовали экскурсию в Москву, во Дворец съездов. Был концерт по поводу декады украинской литературы в столице. Как там красиво было – душа замирала! Мы сидели недалеко от правительственной ложи, и после начала концерта пришёл Хрущёв. Но наибольшее впечатление на меня произвёл вовсе не Хрущёв, а ананас в буфете, который я никогда прежде не видела вживую. Зато полученные в Москве впечатления легли в основу моего сочинения по теме «Искусство принадлежит народу» на вступительных экзаменах в Тверской педагогический институт.

После четырёх лет учёбы, отклонив предложение стать секретарём комсомольской организации вуза, Валентина Ивановна собралась замуж, а также получила вызов на работу в Ржев, в Первую школу, – преподавателем английского языка. За работой время шло незаметно, но знаковые события, конечно, нашли отражение в жизни не только всего народа, но и каждого человека в отдельности. В том числе – в жизни учителя Валентины Трифоновой.

– Мы копали котлован под строительство спортивного зала – пришлось снести фонтан. Но зал был важнее. А однажды сажали акации и услышали громкий разговор людей на колонке рядом со школой. «Человека в космос запустили»,– сообщили те. – «Да, 12 апреля, Гагарин, почти местный, Сычёвский район».

НОВОЕ ВРЕМЯ

С момента полёта Гагарина и по восьмидесятые годы Валентина Ивановна просто работала. Ну, как «просто» – это очень даже непросто. Были ученики, классное руководство, свои проблемы, да и быт – шла жизнь, как говорится. Вроде, каждый день – всё тот же самый, похож на предыдущий, а потом – Новый год, день рождения и конец учебного года. И в такой череде лет, не слишком отмеченных достижениями или памятными событиями (но весьма значимых с точки зрения педагогических усилий), и проходит жизнь учителя.

Восьмидесятые и девяностые – создание школы адаптивной модели. Для того чтобы реализовать новый проект, была проведена серьёзнейшая работа. Валентина Трифонова и учитель русского языка Валентина Шурховецкая ездили на семинары к академику Евгению Ямбургу. В результате школа получила дифференциацию следующего вида: адаптивные классы для детей с некоторыми задержками в развитии, классы федеральные (то есть, обычные) и гимназические.

СВЕТЛЫЕ УЧИТЕЛЬСКИЕ ГЛАЗА

Именно в школу в таком её варианте пришёл учиться в первый гимназический класс Вадим Афанасьев. Его классным руководителем была Светлана Николаевна Мосалыкина, удивительной доброты человек, обладающий в полной мере тем самым учительским свойством, о котором я писал выше. Совсем недавно увидел её в магазине (мы всё ещё живём в одном микрорайоне, но видимся крайне редко) и просто сказал:

– Здравствуйте, Светлана Николаевна!

Она подняла глаза – всё такие же светлые учительские глаза, посмотрела на меня и ответила:

– Здравствуй. Вадим?

– Да, это я.

– Я тебя помню ещё по детскому саду. В 30-м комбинате мы вели уроки для дошколят. Попутно анализировали уровень подготовки детей – тогда как раз появилась возможность поступать в школу в шесть лет. Так с тобой и получилось. У тебя была высокая техника чтения.

Вот и Валентина Ивановна – не просто учитель английского языка или завуч. Она создала в Пушкинской СОШ музей истории школы, по сути став символом этой замечательной идеи. Ведь она буквально родилась в школьных стенах, а потом ещё и связала с родной школой всю свою жизнь. Школьный музей – буквально иллюстрация всей её жизни, начиная с самого рождения. История жизни Валентины Трифоновой – это история школы, которой она свою жизнь посвятила. Достаточно уникальная ситуация, как мне кажется.

Сейчас школа уже работает без Валентины Ивановны, и там по-прежнему длятся трудовые педагогические будни, бывают победы и огорчения. Но это уже новейшая история учреждения образования, за которой я, вчерашний ребёнок, а сегодня один из родителей школяров, наблюдаю со стороны.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

В комнате с жёлтыми обоями в орнамент, под тёплым светом лампы, за столом, за которым мы беседовали, – Человек, который помнит тебя до того, как ты сам начал помнить себя; и она помнит ещё сотни других людей – коллег, товарищей, учеников, но также Педагог и Учитель. За всё время разговора я не услышал от Валентины Ивановны каких-то нелестных слов в чужой адрес. Люди любят жаловаться, хотят, чтобы их пожалели. А образ мыслей Валентины Трифоновой не таков: прошлое – в прошлом, а вспоминать нужно хорошее, и обязательно с добром.

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.