Затем Кондратович пишет: «Можно было бы найти тот журнал со статьёй Игнатьева, отправить журналиста в ту деревню и написать очерк. Тем более что А.Т. Твардовский заявил: если бы это удалось, он, может быть, даже написал к этому материалу предисловие. И посмотрел на нас вопросительно: как мы воспринимаем эту идею? Идея была несколько неожиданной – так же, как и мысль написать предисловие: такого рода желание у Твардовского возникало не так уж часто. И, конечно, поддержали инициативу главного редактора… В тот момент мы и не подозревали, что отыскать статью Игнатьева в неизвестном нам французском журнале начала тридцатых годов – дело почти безнадёжное: ни самого Алексея Алексеевича, ни его жены уже нет в живых, и навести справки о статье решительно не у кого. Идея Твардовского так и останется неосуществлённой.

Но предисловие он всё-таки напишет, только к книге А.А. Бартова, и будут в этом предисловии слова о глубинных народных силах, на которые опиралась наша революция, вполне применимые и к смоленским, и к уральским, и ко всем иным местам».

ТРУДНАЯ ЗАДАЧА

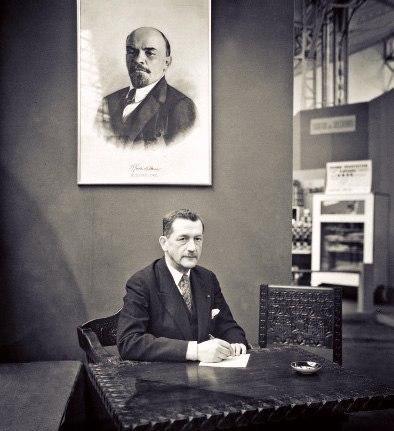

Вспоминал А.А. Игнатьева и участник Ржевской битвы, Почётный гражданин Ржевского района Пётр Алексеевич Михин – он встречался с легендарным генералом ещё до войны. Вот что он пишет: «В ранних книгах я рассказывал о своих встречах со знаменитостями. Людьми, известными не только в Советском Союзе, но и во всём мире. Многие из них проживали в Ленинграде, где я учился в Государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена с 1938-го по 1947 год (с перерывом на войну). Остальные деятели в большинстве своём были москвичами. И ни один из них, будь то государственный деятель, крупный учёный – скажем, лауреат Нобелевской премии, известный писатель или талантливый артист, спортсмен или путешественник, конструктор или исследователь, – да любой иной человек высокого ранга, не мог выпасть из поля нашего зрения и не побывать на встрече со студентами Герценовского института.

Организатором таких встреч стал начальник студенческого клуба Андрей Андреевич Ахаян. А меня, студента, он избрал главным «приглашателем» знаменитостей… Это было одним из самых приятных для меня общественных поручений, и оно прилипло ко мне на все годы моего обучения в институте. Я легко входил в контакт с любым знаменитым человеком, находил интересовавшую его тему разговора и договаривался о времени встречи с нашими студентами. Единственная неудача чуть не постигла меня с приглашением бывшего царского генерала графа Алексея Алексеевича Игнатьева. После того, как вышла из печати его знаменитая книга «Пятьдесят лет в строю», он стал так востребован, что график его встреч был расписан на месяцы вперёд. Игнатьев сначала действительно вынужден был мне отказать. Но не сразу и не в лоб, а хитрым и, как ему казалось, вернейшим способом.

Узнав, что я – студент-математик, он поставил условие своего согласия посетить наш институт. Если я решу устно задачу, которую ему дополнительно задали в 1900 году при поступлении в Академию Генерального штаба, то он обязательно изыщет время посетить нас. Я согласился. Вот эта задача: «Где будут располагаться центры всех окружностей, которые касаются двух данных окружностей?». От сильного нервно-умственного напряжения мозг мой вскипел. И задача непростая, и цена её решения слишком высока: согласится граф посетить наш институт или откажет. Через полминуты я выпалил:

– На гиперболе!

– Молодец! – похвалил граф. – Вы первый, кто решил эту задачу. Я в своё время тоже решил её, поэтому и был принят на учёбу в академию. А ныне этой задачей я проверяю интеллект своих новых знакомых. Непременно к вам приеду! – к моей радости сообщил генерал.

Я восхитился математическими способностями графа и высоким уровнем преподавания математики в пажеском корпусе, который он окончил. Кстати заметим: в пажеском корпусе учились дети самых привилегированных дворян царской России. Кадетских корпусов было несколько, как у нас ныне – суворовских училищ. А пажеский корпус существовал в единственном числе. Встреча студентов с графом была очень интересной. Никто из нас никогда прежде не общался с графом, а многие вообще впервые видели живого барина. На слуху ещё была Гражданская война, в ходе которой наши отцы насмерть бились с такими людьми. А мы, советские школьники тридцатых годов, были воспитаны на книгах писателя Аркадия Гайдара. Для нас любой граф или князь, кроме писателя Льва Николаевича Толстого, был злейшим классовым врагом, проклятым «буржуином».