Похоже, в дискуссию по поводу новой школьной формы не включился только ленивый. Как начали в июне, когда лето ещё только обещало столь желанный отдых от уроков и контрольных, так три месяца и продолжали – обсуждать, что с этой новой формой так, а что нет. И обсуждения продолжаются по сей день.

МЫ ВСЕ ЕЁ НОСИЛИ ПОНЕМНОГУ

Одних прямо-таки душит ностальгия по советским временам, когда никто не спрашивал, кто чего хочет. Сказали носить – значит, носи! И вид девочек в белых фартуках вызывает у них прилив умиления. Другие полагают, что старшеклассницы, которые исключительно ради атмосферы надевают старую школьную форму на последний звонок, да ещё и украшают косы огромными бантами, похожи на горничных из дешёвого отеля. Третьи говорят, что вообще пора забыть об этом «ужасе» раз и навсегда, позволив школьникам самовыражаться, в том числе, через одежду. В общем, мнений по этому поводу достаточно. И, наверно, нет человека, который остался бы равнодушен к этому вопросу.

А всё почему – как вы думаете? Да потому что тема эта уж очень близка. Всем! Поскольку никто из нас (ну, может быть, за редким исключением) не миновал испытания, именуемого школьной формой!

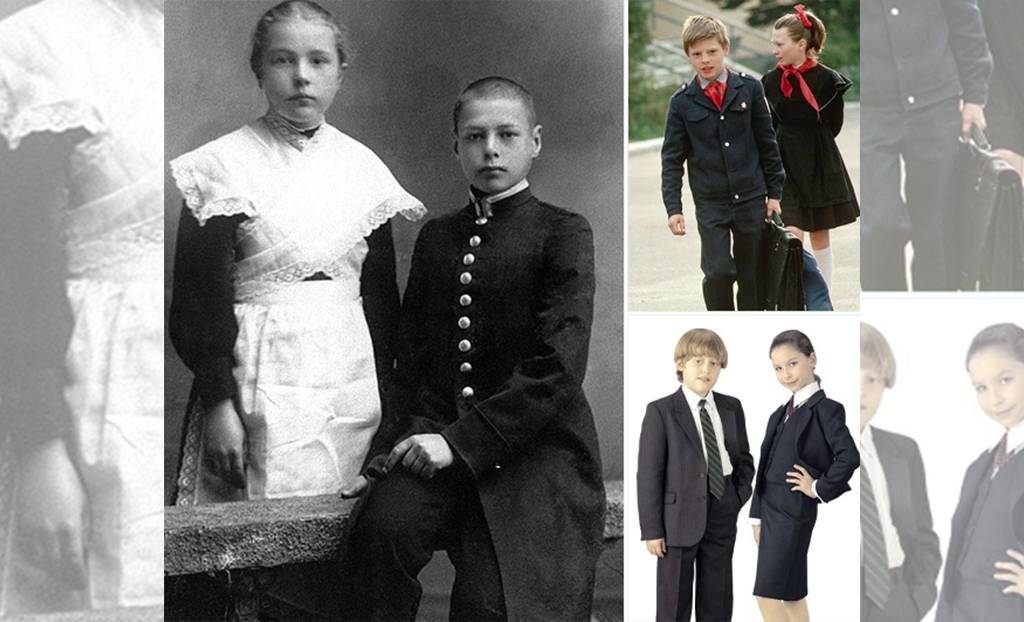

В советское время это было что-то очень неудобное. Заявляю как человек, промучившийся в этой робе десять лет кряду. Ох, уж это вечно мнущееся платье унылого коричневого цвета! Его не могли скрасить ни складочки на юбке, ни белый воротничок (может быть, кто-то со мной не согласится – тут уж все индивидуально). К платью прилагался фартук – чёрный или белый, в зависимости от ситуации. Лично на меня (да и не только на меня, но и на всех моих одноклассниц) этот обязательный в школьных стенах прикид навевал такую тоску, что словами не передать.

К тому же носить полушерстяной дизайнерский «шедевр» приходилось в любую погоду. В сентябре и в мае в нём было нестерпимо жарко, в разгар учебного года – холодно. Под юбку, извините за подробности, неплохо так поддувало. Про уютные тёплые колготки, кашемировые лосинки и другие милые и удобные вещицы мы тогда просто не знали – не было их тогда в нашей жизни. И чтобы в будущем у девчонок не было проблем со здоровьем, мамы заставляли их надевать под платье брюки или тёплые штаны.

Представляете себе видок? Ходит по школе этакая Гюльчатай в шароварах из-под юбки. И ничего, вроде так и надо. Некоторые модницы умудрялись вместо штанов надевать фирменные джинсы (ну, конечно, если они имелись в наличии). Круто было, кто бы спорил! Но завучу почему-то не нравилось. И девчонок в «фирме» даже могли отчитать на линейке.

ПОД ОДНУ ЮБЧОНКУ

Ну, и зачем всё это, спрашивается? Чего ради такие жертвы? Так сказать, с какой целью? Ответ был всегда однозначен: чтобы никто не выделялся. Мол, даже новая общность людей, именуемая советским народом, не гарантирует абсолютно равного достатка и одинаковых условий жизни. Вот и ввели школьную форму – чтобы подстричь всех под одну гребёнку. Вернее, под одну юбчонку.

Получилось, прямо скажем, не очень. Во-первых, эти самые неодинаковые условия жизни и неравный достаток так и лезли наружу, прорываясь через все формальности и запреты. Ладно, фирменные джинсы были редкостью. Но! Фартук из чёрных и белых кружев (дорогое, между прочим, удовольствие по тем временам), сшитый на заказ, платье из хорошей ткани, тоже родившееся явно не на конвейере швейной фабрики, дорогие бантики-заколочки, – всё это легко сводило «одинаковость» к нулю. О том, что есть ещё и такой усиливающий неравенство фактор, как успеваемость и разные оценки, я уже и не говорю.

РЕАЛЬНЫЙ АБСУРД

В конце концов, случилось то, что должно было случиться. Некоторые особенно рьяные исполнители инструкций стали путать форму с формализмом и не интересовались ничем и никем, кроме одного-единственного обстоятельства: надета на ребёнка школьная роба или нет? Абсурд, до которого часто доходило дело, никого не смущал. Результат столь формального подхода не заставлял себя ждать.

Вот вам абсолютно реальный случай из школьной жизни начала восьмидесятых. На уроке физкультуры (а внешний вид учащихся на этих занятиях в нашей школе тоже был строго регламентирован) один хорошо упитанный шестиклассник никак не мог укротить «козла». Прыгал-прыгал, но снаряд так и остался непокорённым.

Учительница – дама глубоко бальзаковского возраста, одетая в видавший виды спортивный костюм и с волосами, почему-то уложенными в высокую вечернюю причёску – не выдержала этих попыток и, тыча указкой прямо в пятую точку неуклюжего парнишки, закричала на весь спортивный зал:

– Мне трусы нужны на уроке!

Надо сказать, что ребёнок – о, ужас! – был единственным из всего класса, кто явился на урок физкультуры в спортивном трико и футболке. Одежда вроде бы самая подходящая (в чём же ещё прыгать через «козла» или лазать по канату?). Но в том-то и дело, что на родительском собрании было чётко озвучено: на физкультуру приходить только в спортивных трусах и майке! Причём трусы непременно должны быть с лампасами, а майка – исключительно белого цвета! Вот, что имела в виду «физручка», тыча указкой в несчастного мальчишку.

Ответом ей был дружный, неприлично громкий хохот занимавшихся здесь же старшеклассников, моментально сделавших вывод, что «после урока физручке трусы уже не нужны». Дня два при виде тётки с высокой причёской школьники с трудом сдерживали смех. Песенка про «безтрусую физручку» даже была написана на одной стен школы и проиллюстрирована не очень приличными рисунками. Стереть эти художества со стены оказалось непросто, поэтому завхоз вынужден был их закрашивать. А весь 6 «а» был уверен: если бы Серёга надел на урок трусы, то обязательно перепрыгнул бы все препятствия.

Вот оно, коварство «единых школьных требований» и стремления выполнить их, во что бы то ни стало! Понятно, что такие конфузы не случались каждый день, но наверняка любой из нас может вспомнить что-то подобное.

НАСЛЕДИЕ ЦАРСКОГО РЕЖИМА?

А между тем школьная форма – это вовсе не порождение советской действительности. В учебных заведениях царской России форма тоже была. Есть такая замечательная книга – «Дорога уходит в даль» Александры Бруштейн. Так вот, там эта школьная форма описана очень подробно: «форменное платье, очень длинное (сшито на рост) и чёрный фартук. Платье, как полагается по институтским правилам, лишено малейших признаков легкомыслия; складок на плечах (рукава «буфф» запрещены), а форменный фартук с прямым нагрудником – без всяких бретелек, перекинутых через плечи, без оборок и пелеринок. Все прямое, ничем не приукрашенное, как больничный халат».

Тоже поневоле задаёшься вопросом: в царской-то России всё это зачем? Понятно же, что не ради формального равенство. Да и какое может быть равенство между осиротевшей дочерью младшего офицера и внучкой городского головы? Даже, несмотря на то, что учатся эти девочки в одном классе. В первый же учебный день, когда на большой перемене воспитанницы садятся завтракать принесёнными из дома бутербродами (школьных столовых тогда, видимо, не было), ясно, что ни о каком равенстве речь даже не идёт. У одной в корзинке с завтраком – сёмга, а у другой – варёные яйца с чёрным хлебом.

Какое равенство? Откуда? Да и не стремились в царской России ни к какой уравниловке, и никакой новой общности людей в то время не существовало. Наоборот – были сословия, официально закреплённые законом. А если что и было одинаковое, так это как раз форма учебного заведения. И введена она была не только для учеников, но и для педагогов. У той же Александры Бруштейн сказано, что синее форменное платье носили все преподавательницы учебного заведения, в том числе начальница. Единственное, что отличало «главную даму», так это сшитое из красивой переливчатой материи платье. Мало того, даже уборщицы носили специальные полосатые одежды!

Кстати, учителя-мужчины тоже могли являться на занятия исключительно в вицмундире. Не иначе, как для того, чтобы не отвлекать воспитанников от уроков. А заодно привить им некое подобие скромности (по поводу вкуса, меня, как говорится, терзают смутные сомнения) Ну, и дисциплинировать – тоже. Как знать, может быть, в этом и есть главный секрет существования школьной формы – несмотря на перемену времён и нравов?

НА ПРИМЕРКУ СТАНОВИСЬ!

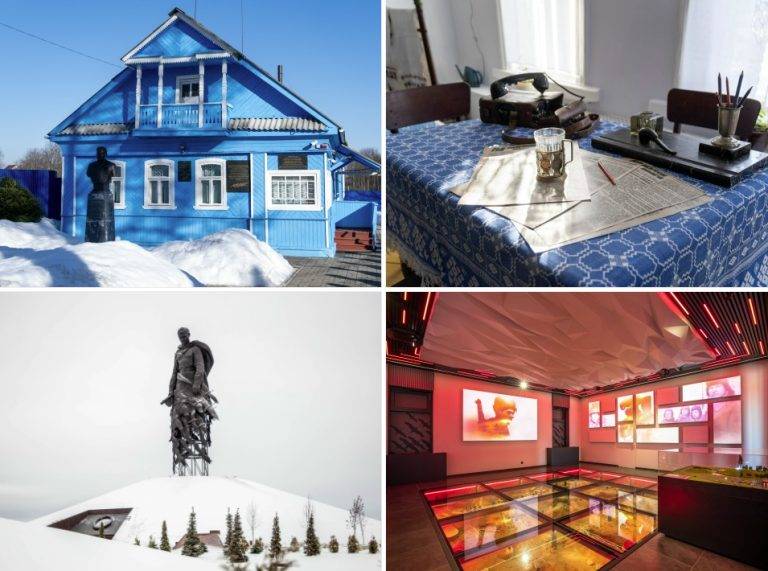

Впрочем, всё это – только догадки. Ясно одно: ученическая форма появилась в учебных заведениях не вчера, а существует уже этак парочку столетий. И даже если на какое-то время от неё отказываются (как это было, например, в девяностые), то рано или поздно о ней вновь вспоминают. Разрабатывают дизайн, внедряют в производство и требуют (пусть и не всегда) надевать её на занятия.

Предстоящий учебный год – как раз такой. Новая форма была готова ещё в начале лета. Как мы уж сказали, не всем она по душе, но ведь и навязывать её никто не собирается, разве что это будет оговорено внутренними правилами учебного заведения. Извечный же вопрос: нужна нашим детям школьная форма или не нужна, остаётся открытым. Однозначного ответа на него нет. А новая форма уже есть. Так что можно, как минимум, примерить. И – как знать – может, она нам ещё понравится.

Елена ТИХОНОВА.