***

Наша прошлая бабьелетняя прогулка по Садовой закончилась у Заводского шоссе. Из статьи о трёх ржевских Троицких улицах выпали несколько абзацев, в которых ради созвучия я упоминал улицу Троцкого (она же Бехтерева, она же Большая Ильинская). Вставлю сюда – не пропадать же добру.

Великое множество улиц имени Льва Давидовича у нас в стране появилось после случившейся в ноябре Октябрьской революции. Кстати, её тоже именовали великой и писали с заглавной буквы. Именем революции называли площади, пароходы и другие долгие дела – если чуть перефразировать поэта Владимира Маяковского. Троцкого же по количеству улиц, названных в честь революционных вождей в 1920 годах, опережал разве что Владимир Ильич. И то не факт.

В конце 1920-х Ржев улицей Троцкого уже обзавёлся, потеснив Малую Ильинскую, а улица Ленина в нашем городе ещё не появилась. Её место занимала Третья Интернациональная, названная в честь международного коммунистического детища Ильича. Коминтерн с годами тоже переименовывался, преобразовывался, расформировывался. То же происходило и с четвёртым интернационалом, изобрётенным Львом Давидовичем в 1938 году. К тому времени Троцкий, он же Лейба Давидович Бронштейн, уже был в глубокой опале и в далёком изгнании.

В «торговом ряду» на бехтеревском перекрёстке в Ржеве, прямо на тротуаре, на подстеленной клеёнке, торговали подержанными книгами. Листаю как-то Веничку Ерофеева и натыкаюсь на его негодующий выпад в адрес Троцкого: «Этого жидяру, эту… я бы его убил канделябром. Я даже поискал бы чего потяжелее, чтобы его по голове…». Свят-свят-свят! Поозирался я по сторонам и положил книжицу на место. Я бы её купил, но там был только второй том. Позже в Твери нашёл обе книги двухтомника – бывают же совпадения! – в книжном магазине на улице Ерофеева (закрыт навеки). Разумеется, это другой Ерофеев – младший лейтенант Евгений Семёнович, Герой Советского Союза.

***

В Москве улицы Малая Троцкая и Троцкая обыкновенная появились в 1918-м. В Питере (в Кронштадте) таковая возникла тоже в канун первой годовщины Октября. Практически в каждом областном центре Лев Давидович был увековечен. Увековечение, однако, оказалось непродолжительным. Стоило человеку попасть в немилость – и понеслось! Переименовывать стали изощрённо, с каким-то вампирским наслаждением и садистским удовольствием.

Где-то улица Троцкого превратилась в улицу Ленина, а под Москвой, в Павловском Посаде, стала носить имя Иосифа Виссарионовича и оставалась улицей Сталина вплоть до 1961 года, пока не превратилась в улицу Мира. Но забавнее всего – в Перми: в 1918 году улицу Екатерининская там переименовали в честь Ленина, в 1920-м – в честь Троцкого, в 1928-м улицу стали называть Большевистской, а в 2009-м вернули историческое имя – Екатерининская (похоже на историю болезни).

У нас в Ржеве всё обошлось без отягчающих последствий. В 1929 году нашей улице Троцкого присвоили имя Бехтерева, великого русского психиатра, психолога, основателя патопсихологического направления. Кстати, Владимир Михайлович как невропатолог консультировал больного Ленина, а ещё говорят, что он однажды неосторожно назвал Сталина «сухоруким параноиком». Владимир Бехтерев умер загадочно и скоропостижно в 1927 году.

Владимир Ильич, помнится, обзывал Льва Давидовича Иудушкой. Воплотившись в ржевскую улицу, Троцкий показал Ленину язык, потому что ржевский отрезок имени Ленина был намного короче улицы Троцкого. В ржевской топонимике одновременно Владимир Ильич и Лев Давидович, скорее всего, не встречались – улицы Ленина ещё не было, а улицы Троцкого не было уже.

Ильинская же церковь застала и того, и другого антихриста. Она в то время целёхонька была, с куполами, ещё не пробитыми снарядами в Великую Отечественную. «И стояла та церковь такая, что словно приснилась. / И звонила она, будто всех отпевала навзрыд», – писал Дмитрий Кедрин о московском соборе Покрова Пресвятой Богородицы (поэт тоже погиб загадочно – в сентябре 1945-го его переехал пригородный поезд). Наша Ильинская уже ни по ком не звонила, никого в ней не отпевали, да она и не стояла, а простаивала.

***

Прогулку по этому району мы начали ранней осенью, продолжили бабьим летом по старому стилю, а завершим – по новому. Сегодня пройдём по Заводскому шоссе – оно короче всех соседних улиц. К нему прилегают лишь переулочки и проезды; само шоссе они не пересекают, потому как оно крайнее, дальше – только Волга.

В 1920 годах в этот район приходил человек с мешком: он искал орудия труда первобытного человека. Находил их всюду – в районах Лочи и Холынки; от урочища Тетерино поднимался по взвозу в район, который называл Орешником. Раскопок не производил.

Коллекция преподавателя истории, директора мужской гимназии Павла Симсона (1845-1924) насчитывала «до 5 тысяч орудий, найденных в местности под орешником, за урочищем Тетериным, у Троицкой горы, у городища Опоки». Учёные над ним сначала посмеивались, говорили, что он путал эпохи – неолит с палеолитом. Но потом прислушались, присмотрелись, приезжали…

Павел Фёдорович жил в районе «семи ветров». Как там у поющего поэта Галича о Хармсе? «Из дома вышел человек / С верёвкой и мешком / И в дальний путь, и в дальний путь / Отправился пешком»…

***

В Ржеве несколько улиц со словом «шоссе»: есть Зубцовское и Осташковское, имеется Ленинградское и даже Московское. Но лишь Заводское шоссе не собьёт вас с толку. Двигаясь по нему, вы действительно придёте к заводу. Сначала – к «Электромеханике», а далее – к объекту, что некогда был краностроительным заводом.

Остальные улицы слово «шоссе» имеют, что называется, лишь для красного словца. Скажем, Московское к Белокаменной вас не приведёт – оно упирается в железнодорожное полотно, а от Ленинградского до колыбели трёх революций ещё пилить и пилить.

Чтоб оживить городскую топонимику, предки наши тоже грешили громкими названиями. Приелись им, видать, тоскливые и однообразные тракты, Старицкий да Торопецкий, Муравьевский аль Бельский. Захотелось чего-то оригинального. И появилось в Ржеве Виндавское шоссе. Это вам не Ямская слобода и даже не Новоямская улица!

Виндавское шоссе в Ржеве превратилось в шоссе Московское в 1926 году. В самой же Москве всем нам известный Рижский вокзал до 1930 года именовался Виндавским. Какое-то время он был Балтийским, а Рижским стал лишь в конце сороковых. Но до 1948 года величался Ржевскимю Латыши растащили рельсы и шпалы, что ведут в нашу столицу, прибалтийскую стену возводят.

***

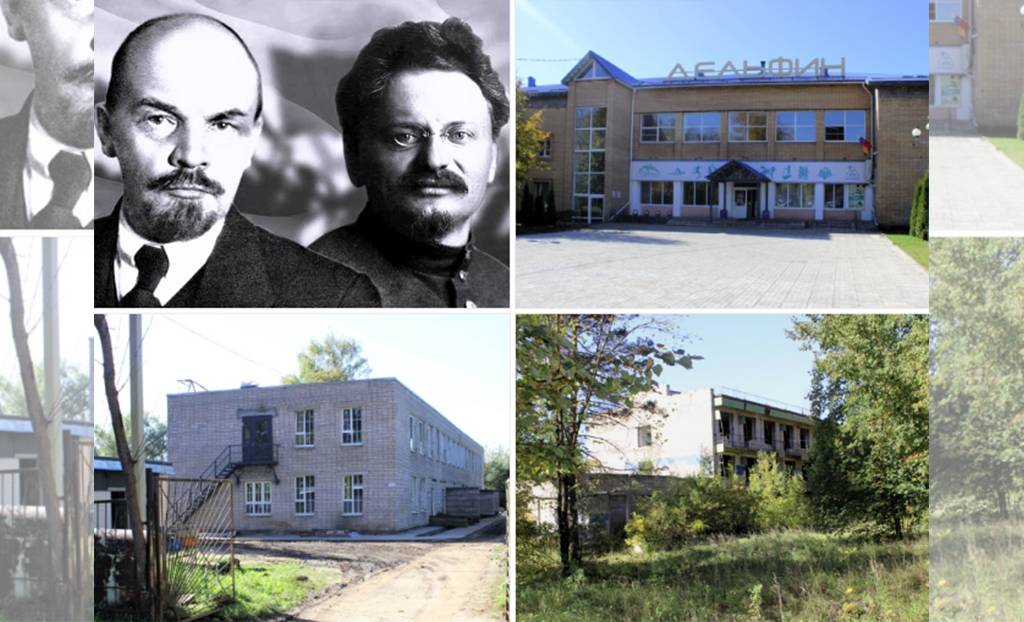

Самый заметный объект на Заводском шоссе – ФОК «Дельфин», он действующий и выглядит вполне презентабельно. Здание справа – законсервированный филиал ТвГУ, похоже, расконсервируется. Строился этот объект как детский сад, какое-то время он им и был, но дорос до высшего учебного заведения. После того, как не стало филиала университета, журналистов однажды в это здание пригласили на брифинг, который организовало пожарное (противопожарное) ведомство. Кажется, у огнеборцев была какая-то резиденция, да не какая-то, а шикарная – там не только брифинги, но и саммиты можно было устраивать.

Сегодня (конец сентября) тут ведутся дорожные работы. Спросил у рабочих:

– Не знаете, что здесь будет?

– Гостиница.

– «Русалка»?

– Почему «Русалка»?

Ребята южные, молодые, они шлягера про дельфина и русалку не слышали. Гостиницу, небось, пятизвёздочной сделают – не то что когдатошние общежития на Садовой, насквозь пропахшие жареным хеком, треской и копеечной мойвой. Между прочим, сейчас любая из этих рыб дороже любого мяса будет.

***

Слева от спорткомплекса – здание с печальной судьбой. Старожилы в этих руинах узнают профилакторий. Хотя не только старожилы – у моей старшей дочери там выпускной вечер в конце девяностых проходил. Возле профилактория паслись два оленя – изваяния прославленного ржевского скульптора-анималиста Анатолия Бурова. Какие-то хулиганы на олене мелом написали «Миша», а на оленихе – «Галя». Парнокопытную заповедную пару отмыли и спрятали на территории завода.

Когда мы перешли в десятый класс, эти здания только-только начинали строить, а местные жители выращивали здесь картофель. Возле Больничного городка простирались капустные плантации подсобного хозяйства. Красную смородину, что росла возле тубдиспансера, родители детям строго-настрого запрещали рвать, а сами по ночам, когда сторож спал в кочегарке, капусту тырили.

На «кранах» мы проходили трудовую практику, а в военно-спортивном лагере – военно-спортивную. Однажды нас послали кирпич разгружать на Заводском шоссе. Тогда его так никто не называл, а несколько жилых домов, где жили мои одноклассники, кажется, до сих пор числятся за Садовой. Профилакторий, «Дельфин» и детсад сложены из белого кирпича. Но точно помню, что мы разгружали красный, поскольку красное облако пыли поднималось, когда поддон с кирпичом взмывал вверх, и именно красная крошка застилала глаза при порыве ветра.

Стропальщик и шофёр отпустили нас пораньше, и мы успели посмотреть соревнования по авиамодельному спорту, что возле ДК проводились – всесоюзные, между прочим. В показательной части демонстрировали огромную авиамодель «Шмель». Но его не стали запускать, скорее всего, из-за того же ветра. В военно-спортивный лагерь, куда пацанов отправили после практики, эти же авиамодельные дяденьки привезли «Шмеля», но и там он не взлетел по причине нехватки длины взлётно-посадочной полосы. Окончание следует.

На снимках: Ленин и Троцкий; ФОК «Дельфин»; детсад, он же филиал ТвГУ, он же гостиница; профилакторий.

Александр Назаров.

Фото автора.