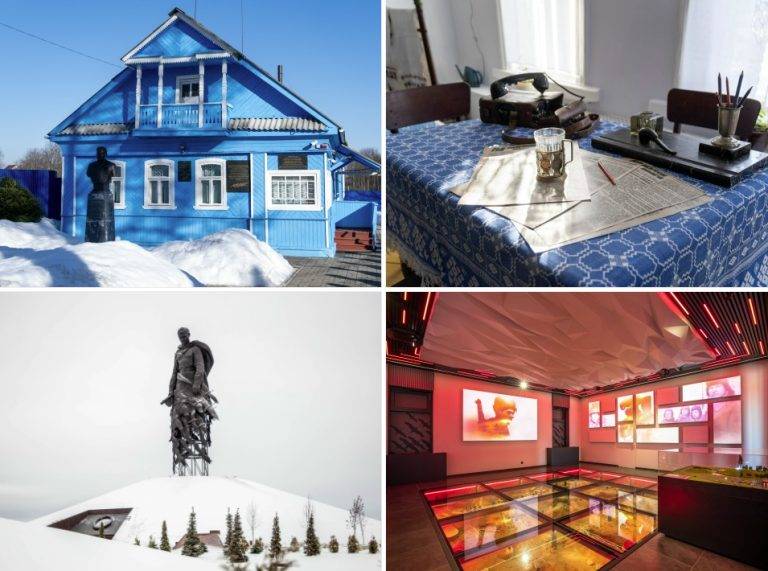

В Ржеве установлен памятник – бюст герою Отечественной войны 1812 года, генерал-майору Александру Сеславину. В нынешнем году мы отмечаем 245 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка.

«И ЛИЦА, ПОЛНЫЕ ВОИНСТВЕННОЙ ОТВАГИ…»

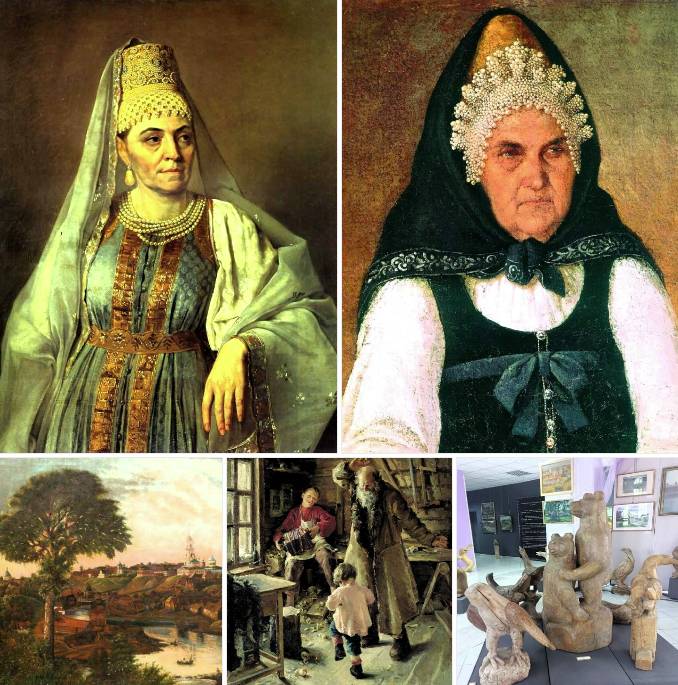

В своей работе по созданию бронзового бюста скульптор, заслуженный художник РФ Александр Аполлонов отталкивался от портрета Сеславина, который был создан Джоржем Доу (1823) и находится в военной галерее Эрмитажа в Петербурге.

«У русского царя в чертогах есть палата…». Так начинается стихотворение-размышление Александра Пушкина о генералах 1812 года. «Ни плясок, ни охот, – а всё плащи да шпаги, да лица, полные воинственной отваги». Для нас сегодня эта далёкая война – что-то шумное, красивое и даже чуточку – за давностью лет – ненастоящее. Но… Остановимся у бюста Александру Сеславину, вглядимся в его серьёзное лицо, в горящие вдохновением глаза, прочтём его имя – и словно бы иной мир откроется нашему взору…

БЕЗ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В рукописном фонде Ржевского краеведческого музея хранится ряд материалов о герое Отечественной войны 1812 года. Они были собраны Николаем Вишняковым, известным краеведом, в своё время возглавлявшего музей. Особый интерес представляют публикации журнала «Отечественные записки» за 1860 год. Кроме того, здесь можно прочитать выписки к биографии Сеславина из книг Дмитрия Победимова 1912 года, а также статью Александра Вольковича, посвящённую 190-летию Бородинского сражения.

«Очень мало сохранилось исторических материалов об Александре Никитиче Сеславине. Мы даже не знаем ни дня, ни месяца его рождения», – отмечал Александр Волькович в публикации «Наш земляк А.Н. Сеславин – герой Отечественной войны 1812 года» («БНР», 17 мая 2002 года»). Известен только год – 1780-й.

Первый крик новорожденного раздался в родовом имении Сеславиных – селе Есёмово, расположенном на берегу Сишки в Ржевском уезде. Здесь Александр провёл детство, здесь же ему было суждено завершить свой жизненный путь. Отец, поручик Никита Степанович Сеславин, принадлежал к бедному мелкопоместному дворянству. Всё его состояние заключалось в 20 душах крепостных. В 1775 году он вышел в отставку и был определён на гражданскую службу, получив должность городничего Ржева, насчитывающего в то время около трёх тысяч жителей. Охранял «тишину и спокойствие» уездного городка Сеславин-старший до конца своей жизни. В наследство детям (пяти сыновьям и шести дочерям) он оставил единственное имение, включавшее 41 душу и 750 десятин земли.

ОТ ПОРУЧИКА ДО ГЕНЕРАЛА

В 1789 году Александр поступил в Артиллерийский и инженерный шляхетский корпус в Санкт-Петербурге – одно из старейших военных учебных заведений России, которое готовило офицерские кадры для артиллерии и инженерных войск. Курс обучения длился семь лет. После его окончания поручик Сеславин служил в гвардии артиллерийского кадетского корпуса. Жизнь гвардейского офицера не была лёгкой. Вскоре благоволивший к Сеславину император Павел I был убит, началось царствование Александра I. Но цари меняются, а служба – остаётся.

В январе 1805 года Сеславин вышёл в отставку. Причина неизвестна, но очевидно, что к тому привело затянувшееся пребывание в одном чине. Однако уже в июле он вновь вернулся в строй, получив назначение в десантный полк графа Петра Андреевича Толстого. Прусская кампания дала Сеславину боевой опыт, репутацию храброго офицера, орден святого равноапостольного князя Владимира IV степени и расстроенное здоровье (он был ранен).

В декабре Сеславин снова подал в отставку, но в марте 1810 года вернулся в гвардейскую конную артиллерию и отправился волонтёром в молдавскую армию, воевавшую с турками. Штурм Рущика обернулся для него чином капитана и новым ранением.

В мае 1811-го Александр Никитич получил отпуск для продолжительного лечения. Через полгода, восстановив силы, вернулся в северную столицу, а 12 декабря был назначен адъютантом Михаила Богдановича Баркля-де-Толли. Военный министр сам выбрал на этот пост лейб-гвардии конной артиллерии капитана Сеславина, имевшего заслуженную репутацию отличного офицера.

За два года Александр Никитич прошёл путь от гвардейского капитана до генерал-майора, получив генеральский чин в 33 года. Среди его особых заслуг – героизм, проявленный во время Бородинского сражения, организация и руководство партизанским движением. Конный отряд Сеславина, по размерам не дотягивавший до полноценного полка, но явно превосходивший роту, докучал французам внезапными набегами. Сеславин громил обозы, отбивал стратегически важные объекты и перехватывал депеши, собирал для армии разведывательные данные. Благодаря Сеславину Кутузов и Барклай оперативно узнавали о действиях Наполеона.

Скажем, 10 октября 1812 года Сеславин первым получил достоверные сведения о том, что неприятель оставил Москву и направился в сторону Калуги. Эти данные позволили русским войскам остановить противника у Малоярославца и заставить французов вернуться на старую Смоленскую дорогу. Так одно своевременное донесение полностью разрушило наполеоновские планы. В 1813-м Сеславин сражался при Дрездене и Лейпциге, а в 1814-м – уже под Парижем. Год спустя он взял отпуск «для излечения ран».

ОДИНОКИЙ ГЕРОЙ

Полученные в боях раны подорвали здоровье Александра Никитича. Император разрешил ему лечение во Франции, однако денег не хватало, и заслуженный генерал вынужден был делать долги. Александр I, узнав о бедственном положении Сеславина, пожаловал ему 8 тысяч рублей.

По возвращении в Россию в августе 1820 года оскорблённый холодным приёмом при дворе генерал-майор подал прошение об увольнении от службы. Отставка была принята, и 17 августа Сеславин был уволен из армии на почётных условиях – с мундиром и полным пансионом. За заслуги и ранения царь пожаловал отставному генералу для уплаты долгов 50 тысяч рублей. Но предложение Александра I вернуться на службу и состоять в кавалерии не устраивало Сеславина, и он окончательно порвал со двором.

«ПОВЕРИЛИ МУЖИКАМ»

Прибыв в Есёмово, Александр Никитич нашёл своё имение в полном запустении. Тогда он взялся за его преобразование (по европейскому образцу): построил новый дом, прибавил земли крестьянам на пустошах, приобрёл за границей редкие сельскохозяйственные машины (он считал, что крестьяне должны улучшить своё состояние и повысить доход помещика). Но новый порядок и строгая дисциплина вызвали недовольство крепостных, а плохие отношения с крестьянами свели на нет все его грандиозные планы.

К этому периоду жизни Сеславина относится документ, представленный в экспозиции Ржевского краеведческого музея. Письмо Александра Никитича высокопоставленному чиновнику по поводу дела о неповиновении его крестьян датировано 1831 годом.

«Уголовные наши законы служат к закрытию более, нежели к открытию истины. Поверили мужикам, которые непрестанно производят на моей земле противозаконные поступки. Не верят Вам, когда Вы сами по моим бумагам изобличили моих мужиков во лжи; Вам, единодушно всеми уважаемому, и мне, бывшему адъютанту императора Александра I, человеку, на слова которого положась, светлейший князь Кутузов имел случай спасти Россию, освободить Европу и заслужить бессмертие в блистательную эпоху в летописях мира!»…

ОБИДА ВЕТЕРАНА

Спустя 27 лет Александру Сеславину вновь довелось побывать на поле русской славы. «При открытии бородинского памятника он стал одним из почётнейших гостей, приглашённых на это торжество. Государь император, великий князь Михаил Павлович почтили Сеславина самым лестным вниманием: на виду всей армии великий князь ходил по рядам под руку с партизаном 1812 года. Но вот начался церемониальный марш мимо памятника. У подножия его, за решёткой, стояли все ветераны отечественной кампании – от генерала до последнего солдата, за решётку же пригласили встать и Сеславина. Это показалось ему чем-то обидным, и по окончании церемониала, не дождавшись обеда, торжественного пиршества, данного всем ветеранам, он ускакал в свою уединённую обитель» (из журнала «Отечественные записки»).

«Честолюбие и самолюбие терзали ветерана: ему всё казалось, что его награждали не вполне: что заслуги его ещё далеко не вознаграждены; что им пренебрегают, подвиги его забывают; люди, менее его достойные, идут в гору, занимают высокие должности. Мучимый завистью, раздражительный от ран и болезней, Сеславин удалился в своё имение и зажил там безвыходным отшельником-оригиналом».

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

С тех пор Александр Никитич ещё более замкнулся и полностью погрузился в хозяйственные заботы. «Почти никем не видимый, никого не посещая, никем не посещаемый, Сеславин проводил время в прогулках по саду, в тенистых своих рощах, провожаемый собакою. При встрече с кем-нибудь из окрестных помещиков, он вежливо раскланивался, но в разговоры не вступал. Главнейшим его занятием было чтение газет, журналов и книг: всё это в большом количестве он получал постоянно».

Сеславину суждено было прожить долгую жизнь. 25 апреля 1858 года на 78-м году Александр Никитич скончался в своём родовом имении от инсульта. Похоронили генерала на Николаевском погосте, что на берегу реки Сишка. Официальная власть забыла народного героя. «Ни в одном из наших журналов, ни в одной из газет не почтили память Сеславина», – отмечал его первый биограф.

В 1873 году племянники поставили на могиле своего дяди памятник, сохранившийся до наших дней. На мраморном обелиске выбита эпитафия, написанная Василием Жуковским: «Сеславин – где не пролетит // С крылатыми полками, // Там брошен в прах и меч, и щит, // И устлан путь врагами». В 1941-м немецко-фашистские оккупанты осквернили могилу и разрушили памятник, однако в 1959-м они были восстановлены, – сообщал ржевский краевед Николай Вишняков.

ПАСХА – ЗНАЧИТ, ПОБЕДА!

Мы вспоминаем о Александре Никитиче Сеславине накануне светлых пасхальных дней 2025 года. И весьма символична историческая параллель: Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии 1813-1814 годов завершились в день Воскресения Христова. Удивительная историческая рифма этому событию будет достигнута спустя полтора столетия, когда Великая Отечественная война 1941-1945 годов также закончится в светлую Пасху Христову!

На снимках: А.Н. Сеславин (портрет кисти Джорджа Доу); важное открытие партизана Сеславина (неизвестный художник); памятник генералу Сеславину в Ржеве (скульптор Александр Аполлонов).

Ирина КУЗНЕЦОВА.