К 105-летию со дня рождения писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева

«СТРАШНЕЕ РЖЕВА У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ БЫЛО»

Вячеслав Кондратьев – замечательный русский писатель, чья недолгая и негромкая известность пришлась на последние десять лет существования Советского Союза. В литературу он вошёл поздно, уже зрелым человеком, и его простая и прекрасная повесть «Сашка», изданная в 1979 году, была посвящена «всем воевавшим под Ржевом – живым и мёртвым». Это посвящение – ключ к творчеству Вячеслава Кондратьева.

Его проза умна и талантлива. Он не торопился, он много размышлял, и ему было, о чём поведать читателю 80-х годов, достаточно равнодушному к описанию «будней войны, быта войны, непорядков войны». Да, он писал о войне и о человеке на войне, о «святой войне» и о людях во время войны, что «брали выше себя» и отстояли Родину. Но писал он в другое время и обращался не только к ним, своим сверстникам, но и к тем, для кого тяжелейшая и справедливейшая война – «история уже».

«СВОЯ» ВОЙНА

Выступая на читательской конференции, которая проходила в Ржеве, Центральной библиотеке им. А.Н. Островского, в октябре 1980 года, Кондратьев рассказывал о своём пути:

– Я поздно вступил в литературу (ему было 59 лет от роду – авт.). Это и хорошо, и плохо. Плохо, что мне мало времени осталось. А с другой стороны, всё военное поколение вышло на финишную прямую. Каждое произведение может стать последним, и потому хочется сказать главное о своей войне – да, у каждого была своя «малая» война. Война вдруг нахлынула, стала сниться, возникали даже запахи. Есть и такая память – память запахов…

Я написал страниц 300. Хотелось выплеснуть всё, что было на душе. Поехал в деревню Черново, что под Ржевом. Пришёл в рощу. Как будто вчера всё это было. А там черепа лежат. Может, это те, кого я знал, – ударило в сердце. Рукопись была с собой. Понял: писал не то. Писать надо по-другому. И понял – как. О своей войне, о своих павших друзьях. Они словно требовали, чтобы я, чудом оставшийся в живых, выполнил свой долг – написал всю правду о том, как всё было…

Память о войне живёт в сердцах всех, кто прошел её дорогами. Первый бой – он как первая любовь, на всю жизнь. А бои были тяжелейшие. Страшнее Ржева у меня ничего уже не было. И бояться мне потом было уже нечего: «Здесь выжил – значит, и дальше выживу».

«НЕ ВРИ!»

– Ржев – единственный город, на подступах к которому бои шли почти полтора года. О войне надо писать только правду. Солдат Кондратьев всё время ограничивал писателя Кондратьева: «Не ври!». Ржев памятен мне своей тяжестью. Ржевский выступ угрожал Москве. Было ясно: если фашист снова полезет на столицу, то именно от Ржева. Выступы на войне надо срезать. Летом 42-го, когда оказалось, что основное наступление немцев – на юге, Ржев стал играть роль оттягивающей силы.

Бои под Ржевом… Такое не забывается. Память Ржева… Я её очень хорошо почувствовал. Читательские конференции по моим ржевским повестям в Ржеве проходят совсем не так, как в других городах, – считал Вячеслав Леонидович.

– Авторское, временами кажущееся чрезмерно и художественно немотивированным внимание к исторической судьбе России и русского народа делает обращение к кондратьевским текстам в высшей степени оправданным при изучении современного национального сознания, – считал Николай Цимбаев, один из исследователей творчества Кондратьева. – Ибо даёт возможность проследить те изменения, взлёты и падения, что происходили в нём на протяжении более чем полувека.

Кондратьев верил в преемственность поколений, и эта вера во многом определяет общественную значимость «Сашки». За внешней сюжетной простотой у него сокрыта композиционная изощрённость, и чтобы проследить – судьбу ли героя, авторскую ли мысль – необходимо неспешно вчитываться в текст всех его повестей и рассказов, которые при желании можно рассматривать как единое повествование.

Далеко не сразу раскрывается перед нами внутренний мир его героев. Обманчиво незатейлива внешность Сашки, что два месяца провёл на передовой. «А вид был у него не ахти: обгоревшая, заляпанная грязью, вся в дырах телогрейка, брюки ватные в клочьях, из дыр на коленях просвечивали другие брюки, тоже протёртые, и виднелись из них бежевые тёплые кальсоны, а потом уже и тело синело, ушанка, задетая пулей, тоже растерзана, обмотки цвет свой потеряли и рыжи от налипшей глины, а руки чёрные, обожжённые».

Лишь по прочтении не только одноимённой повести, но и других произведений писателя, мы узнаём, что кадровый боец Сашка, деревенский парень, окончивший семилетку, чей путь на войну начался 20 ноября 1941 года, когда он сел в эшелон на далёкой приморской станции, воевал храбро и умело. Был связным, и однажды вынес раненого семью пулями командира из боя…

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

Кондратьевские тексты – добротная литература. Вместе с тем для его сочинений характерна исключительная точность датировки событий, их географической и топографической привязки. Автор был там и тогда, где и когда были его герои. И потому его проза – свидетельство очевидца, и при чтении возникает искушение понять её как воспоминание, как свидетельство о днях минувшей войны. Но перед нами, прежде всего, художественное произведение. Кондратьев ищет ответа на вопрос, что давало силы в бою, что позволяло преодолевать страх смерти?

– Однажды на читательской конференции я встретился с молодым человеком, прошедшим Афганистан. И вот что он сказал: «Мне 22 года. Я прочитал «Сашку» ещё до армии. И, знаете, он мне помог. Я знал, что меня ждёт. Знал, как будет трудно», – вспоминал Кондратьев свои ржевские встречи.

Он счёл себя вправе поставить перед обществом вопросы, что едва ли ясно сформулировал для себя он сам и его сверстники в 40-е годы XX века. Эти вопросы задавал человек, который не только знал, как воевали и как победили, но и видел то, что наступило «после». После Победы.

Сам Сашка ни на минуту не сомневался, что «вскорости всё изменится к лучшему». Не сомневались в этом и другие герои Кондратьева: здесь они были едины и главным для них на войне являлся не страх, не безоглядное геройство, но вера в победу, «терпение нечеловеческое» и слово «надо». «Надо – самое главное слово на войне». Это слово осмысляется Кондратьевым как осознанный долг, исполнение которого не подлежит обсуждению. Верность этому слову – предпосылка единства и залог Победы.

ВЫБОР И ДОЛГ

Но нравственная ответственность и личный выбор стоят у Кондратьева рядом с присягой и солдатским долгом. Одно неотделимо от другого, одно не должно противоречить другому. На войне, верит Кондратьев, каждый был «личностью, от которой многое зависело», и не ощущал себя «винтиком военной машины».

Когда решалась судьба страны – быть ей или не быть, вовсе не наивно звучал ответ на вопрос: «Нам ли решать судьбу России?» – «А кому же её решать?». Война Кондратьева и героев его произведений была иной, не похожей на ту, что знали герои Ремарка, с её «серыми, жуткими, непроглядными буднями». «Иной в главном, в том пронизывающем всех их ясном и огромном чувстве понимания справедливости этой войны. Оно-то и помогало всем выдерживать и превозмогать то нечеловеческое, присущее любой войне». Справедливость войны – высшее оправдание Кондратьевского «надо».

«ДО НЕОБХОДИМОСТИ НЕОБХОДИМ»

Знал ли автор, как, каким образом, из каких глубин вошло в души людей 40-х годов всесильное «надо»? Отношение Кондратьева к советской действительности, как можно судить по его произведениям, было крайне сдержанным, но он, как и все его герои, был русским человеком и патриотом России. Он не умел отделить себя от судьбы народа и страны.

«Гитлер, гад, всё рассчитал. Он думал, что мужик-то наш коллективизацией не очень доволен, что не будет мужик особо здорово воевать, а мужиков у нас – две трети России. И он стал! Да ещё как! Откуда такой фокус, Гитлеру не понять, весь его расчёт кувырком. А раз мужичок стал воевать, немцу рано или поздно капут». И историк должен с этим согласиться».

Вера в историческую Россию и в её традиции, в преемственность поколений и славу русского оружия – свойства национального сознания, они помогли народу выстоять и победить. Но окрепла ли вера в Россию после войны? Что произошло со всесильным «надо» после Победы? Отвечая на эти вопросы, Кондратьев превращает свою прозу в заметное явление позднесоветской эпохи, в источник по истории общественных настроений. Вглядываясь в прошлое, немолодой писатель пытался понять, почему столь беспомощен в мирное время народ-победитель, почему оказались разорваны узы, соединяющие людей в военное время. Он хотел отыскать причины того, что историк должен назвать утратой чувства национальной общности.

Дима, один из его героев, в 1977 году рассуждает: «На войне я был до необходимости необходим. И не всяким меня заменить можно было. Там такое чувство было, словно ты один в своих руках судьбу России держишь. А сейчас – есть я, нету меня, всё по-обычному течёт…».

«СТРАННЫЙ МЫ НАРОД – РУССКИЕ»

Кондратьев – художник. Он не стремился в 80-е годы стать властителем умов – слишком долго молчал. Но историческую ценность кондратьевских размышлений о русском народе это не умаляет.

Для писателя русские – странный народ. Ключевые слова Кондратьева повторит один из его героев, Сергей: «Странный мы народ – русские. Всё для будущего…». О том, что он этим хотел сказать, каждый волен судить по-своему, но источником суждений всегда остаётся кондратьевская проза…

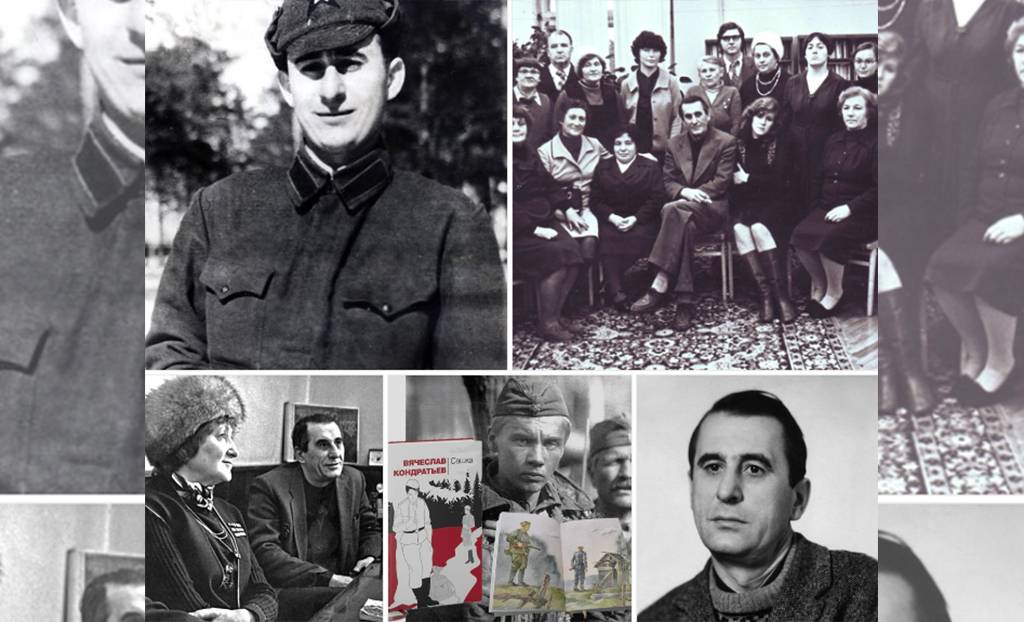

На снимках: будущий писатель на фронте; с сотрудниками Центральной библиотеки во время визита в Ржев (1980); Вячеслав Кондратьев и Елена Ржевская в редакции газеты (1983); кадр из фильма «Сашка» (1981); Вячеслав Леонидович Кондратьев.

Ирина КУЗНЕЦОВА.

Фото из архива.