Всё-таки, что ни говорите, а Ржев был, есть и всегда будет театральным городом. Это в очередной раз подтвердил премьерный показ во Дворце культуры спектакля по пьесе Александра Копкова «Слон». Зал был заполнен до отказа, и это без серьёзной рекламы. Причём материал, который выбрала режиссёр-постановщик Ольга Кресницкая, – совсем не те лёгонькие пьески, которые часто выбирают профессиональные актёры для антрепризы. Они сулят быстрый и лёгкий успех, поскольку всего лишь развлекают зрителя, даря ему минуты отдыха от проблем и невесёлых мыслей. Александр Копков писал совсем о другом.

ТРАГЕДИЯ ЖИЗНИ

Большинству из нас его имя абсолютно ни о чём не говорит. Хотя Александр Копков – интересный, самобытный писатель, настоящий самородок, обстоятельства жизни которого не способствовали раскрытию его таланта. До последнего времени о творчестве этого яркого писателя и драматурга знали разве что специалисты-филологи и театроведы, работающие с произведениями раннего советского периода.

Это было время крутого перелома, насыщенного событиями и душевными переживаниями людей, которым довелось жить в ту эпоху. Она породила поистине революционные направления в литературе, поэзии, живописи, архитектуре. Копков рос и формировался в период, когда всё бурлило, менялось, возникали и сменялись идеи, шла борьба политических взглядов. А человек оставался всё тем же – со своими пристрастиями, проблемами, стремлениями, недостатками.

Саша родился в глухой деревне в Ярославской губернии, получил далеко не блестящее образование. В 1926 году перебрался в Ленинград, где начал работать штукатуром. Однако вскоре культурная столица пробудила в нём стремление к самообразованию и самовыражению. Уже через пять лет Александр вплотную занялся сочинительством. Театроведы, литературные критики и даже коллеги-писатели прочили ему большое будущее. А Максим Горький даже назвал Копкова «одной из самых ярких фигур советской литературы и драматургии».

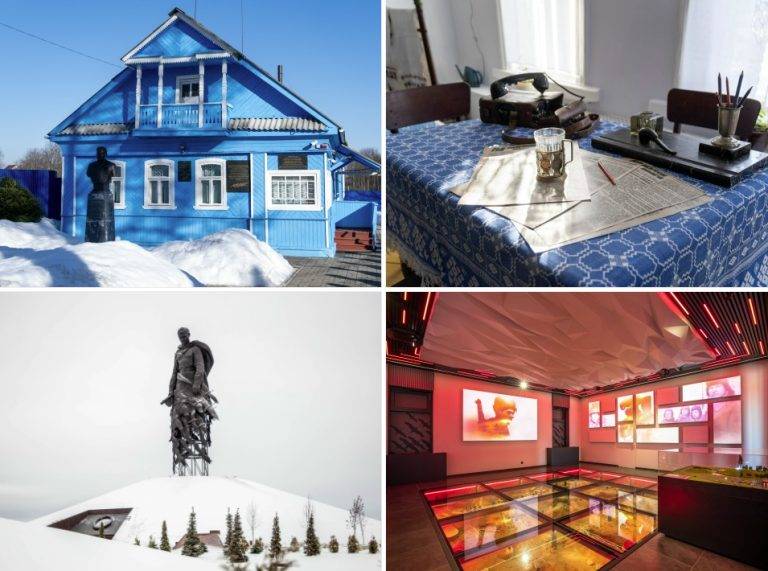

Увы, развиться таланту Копкова было не дано. Время перемололо его, как перемалывало в то время многих. В 1940 году постановлением партии Александр Андреевич был признан антисоветским элементом, а его произведения попали в список запрещённых. Цензура тогда не дремала, а революционного порыва в произведениях Копкова, мягко говоря, было маловато. К этому времени он написал две пьесы – «Слон» и «Царь Потап». Трагедия драматурга – в том, что при жизни ни одну из них он так и не увидел. Погиб Александр Андреевич в 1942 году, когда пробирался из блокадного Ленинграда в родную деревню. Он умер, не дойдя до своей малой родины всего два километра…

«СЛОН»: ЧЕСТНАЯ САТИРА

Пьеса «Слон» была написана десятью годами ранее, в 1932-м. Интересно, как автор обозначил своих героев. «Мочалкин, мечтатель о буржуазной жизни, 45 лет. Марфа, его жена, жалобная женщина, 46 лет. Даша, их дочь, не совсем умная и не совсем дура, 28 лет. Митя, их сын, домашний учёный, 24 лет». А ещё среди основных действующих лиц «Курицын, голова колхоза, 40 лет. Цаплин, профессиональный аферист, 40 лет. Алла, его жена и сообщница, 45 лет. Салакин, мужик «так себе», 50 лет». И, наконец, возникающий как будто из ниоткуда отец Лукьян, поп.

Что собой представляет пьеса «Слон»? Критики утверждают, что это сработанная в духе времени «балаганная» сатира на несознательных сограждан, которым пережитки прошлого мешают строить «светлое будущее». Но сатира честная, и оттого в известной степени двусмысленная. Через многие десятилетия театры всё-таки достали пьесы Копкова из архива. Спектакли стали множиться один за другим. В частности, пьеса «Слон» была поставлена в Московском ТЮЗе замечательным режиссёром Генриеттой Яновской. Чтобы после таких мэтров взять для постановки именно эту пьесу, надо обладать изрядной смелостью! И Ольга Кресницкая явно не из робких.

Современные режиссёры восхищаются языком, колоритными персонажами и поразительным созвучием ситуаций тех лет с современной действительностью. Хотя, что может быть современного в пьесе, которая написана в 1932 году? Только ведь дело не в приметах времени, а в человеческой душе, которая живёт теми же страстями, как и сто и более лет назад. Могут ли несметные блага обеспечить счастье человеку? Как меняется сознание, какие его терзают противоречия, когда судьба преподносит искушение в виде клада Стеньки Разина – золотого слона?

По сюжету Гурьян Мочалкин, ничуть не антисоветчик – наоборот, колхозник и даже кандидат в члены партии, находит клад Степана Тимофеевича и пытается его утаить от общественности, присвоить, оставить себе. «Мульён» сводит его с ума до такой степени, что Гурьян наставляет ружьё на близких, заставляя их выполнять все свои указания. Недалёкая жена и хитроватая дочка его поддерживают, «идейный» сын – не очень. Но, когда намерения Гурьяна терпят крах, сын-учёный изготавливает под прицелом отцовской берданки «держабель», на котором Мочалкин рассчитывает… улететь в Америку.

Америка – это несравненная мечта, где всё можно купить, даже красоту. А ежели в Америке кризис, то можно отправиться туда, где нет ни колхозов, ни кризисов, – хоть на Юпитер! Улететь Гурьян, конечно, никуда не улетел, и колхозная общественность в лице председателя колхоза Курицына слона всё-таки реквизирует, взамен обещая герою преследование и скорый суд. Это в постановке Ольги Кресницкой, а в пьесе Мочалкин лежит на земле подстреленный вместе с женой. Правда, они тут же привстают с вопросом – то есть, подстрелили их не всерьёз, и их мученичество вполне балаганное.

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Было бы удивительно, если бы такая пьеса с привкусом трагикомедии оставалась в репертуаре советских театров. Но, как известно, «рукописи не горят», а литературные произведения возвращаются к нам в своё время. Видно, настало время и нам увидеть и оценить пьесу Александра Копкова в постановке Ольги Кресницкой.

Первое, что хотелось бы отметить, так это крепкий ансамбль, который гармонично смотрелся на сцене, и это безусловная удача режиссёра. Правильно расставленные акценты, хорошо продуманные мизансцены – всё способствовало неотрывному вниманию зрителей. Неплохо поработали декоратор и звукорежиссёр, наполнив спектакль приметами деревенского быта и звуками сельской жизни – от лая собаки до едва слышного пения птиц.

Что касается актёрской игры, то она была достаточно ровная. Хороша была своей свободной, раскованной манерой, чёткой дикцией жена главного героя Марфа (актриса Тамара Суворова). Под стать ей и Гурьян Мочалкин – энергичный, настойчивый и в то же время мятущийся, что вполне удалось передать исполнителю этой роли Артёму Ануфриеву.

Главное достижение постановки – спектакль заставляет задуматься. И, хотя в зале часто звучал смех из-за абсурдных ситуаций и смешных диалогов, всё-таки главный посыл был в другом. Да, спектакль получился смешной, с простым и хлёстким народным юмором. Но при всей своей простодушной ироничности «Слон» – это ещё и притча с тонкими духовными и культурными отсылками, затрагивающая темы частного и общественного, искушения и любви, богатства и алчности, дающая зрителю подумать о том, что важнее – семья или деньги.

Зрители очень тепло приняли спектакль. Артисты и режиссёр были вознаграждены горячими аплодисментами и цветами. А мы смеем предположить, что ржевитяне ещё получат возможность вновь увидеть спектакль «Слон» в незаурядной постановке Ольги Кресницкой.

Вера ГЛАДЫШЕВА.

Фото из архива «Рампы».