«ЦАРСКАЯ» ЯЛТА

Отпуск даётся человеку для того, чтобы он мог хорошо отдохнуть, пополнить запас энергии, напитаться всевозможными витаминами в преддверии осенне-зимнего сезона в нашем далеко не ласковом к человеку климате. И дело даже не в морозах, которых сейчас почти не бывает (с ними как раз веселее), а в бесконечной хмари, отсутствии солнца и, соответственно, хворобах и смурном настроении. Поэтому, конечно, начиная с середины мая народ наш массово едет и летит к тёплым морям. Не стали исключением и мы.

Только вот постоянно торчать на пляже, принимая вид коренного жителя африканского континента, и плескаться в морских волнах, отдавая этим занятиям всё отпускное время, – нет уж, увольте! Как можно не познакомиться с достопримечательностями, не посетить памятные места, я не знаю. Такие люди тоже есть, но мы в их число не входим.

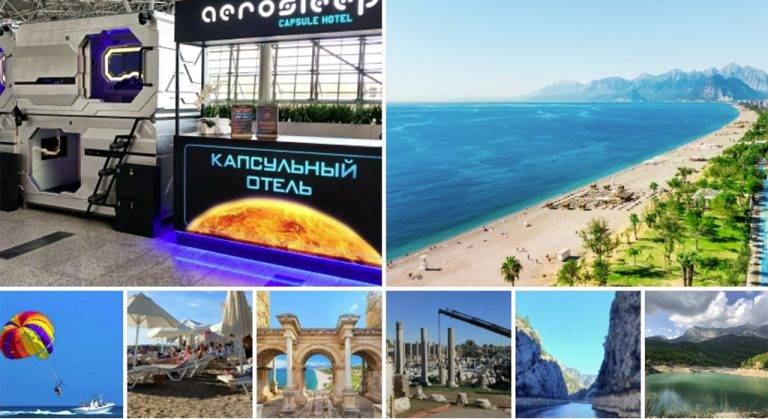

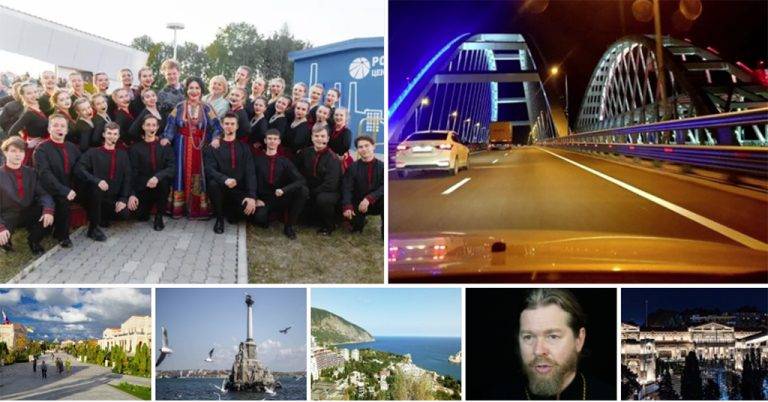

Поэтому после посещения Севастополя и Херсонеса мы на теплоходе направились обозревать вечернюю Ялту. До этого, правда, проезжали этот курортный город по пути в Севастополь, но то было днём. Расскажу об этом путешествии в конце заметок – потом станет понятно, почему. А пока речь пойдёт об одной из самых популярных экскурсий – по царским дворцам Массандре и Ливадии.

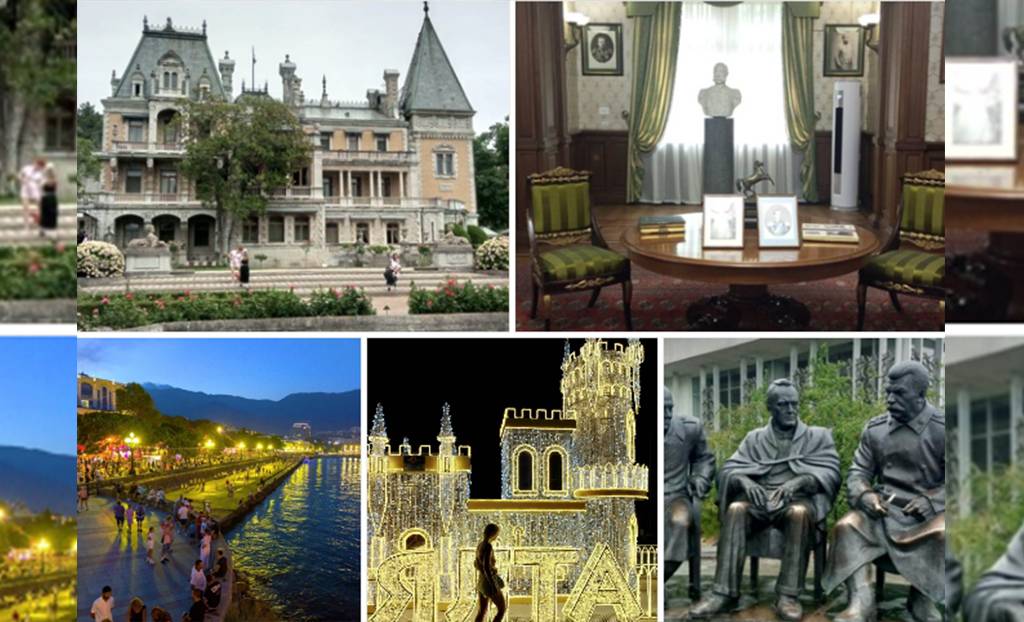

Массандровский дворец начали строить в 1880 году, а завершили уже при Николае II. Он совсем не создаёт впечатление какой-то небывалой роскоши – ни снаружи, ни внутри. Дворец больше похож на диковинный дом из детской сказки братьев Гримм. В интерьере множество разных стилей – романского, готического, барокко, классицизма – в общем, сплошная эклектика. Очень много декора из дерева, красивого и изысканного.

Рядом с замком разбит шикарный парк с бассейном из камня с золотыми рыбками и фонтаном. То есть, они должны были быть, но из-за недостатка воды после подрыва Каховского водохранилища ни фонтана, ни рыбок здесь уже нет. И бассейн стоит сухой. Не поливаются и обширные пространства перед дворцом, поэтому трава вся скошена, а оставшаяся стерня приобрела грустный жёлтый вид. Но такова сегодняшняя реальность.

До нашего посещения и после него во дворце была развёрнута выставка, посвящённая казачеству – почему-то донскому, а не кубанскому. Но мы на неё не попали. Нас провели по комнатам дворца, рассказали о его истории, не забыв упомянуть, что сей замок строился для государя Александра III и его семьи. Только вот какой интересный поворот: царь и его семейство во дворце никогда не останавливались. Здание использовали как охотничий домик.

Почему было именно так, мы не узнали. Вроде бы никаких страшных легенд, как про Михайловский замок в Санкт-Петербурге, про него не ходит, а вот надо же… Потом уже наша экскурсовод поведала о съемках фильма «Сибирский цирюльник», которые проходили в этих местах. И как раз Никита Михалков, игравший в фильме Александра III, заночевал во дворце и потом шутил, что он единственный царь, который спал в Массандре.

«ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА» АЛЕКСАНДРА III

Александра III не зря именовали Миротворцем – крупных конфликтов при нём не было. Но государь держал ухо востро. Он заявил, что у России лишь два союзника – армия и флот, видел необходимость всегда быть готовыми к войне. Армия была перевооружена. Военные расходы сократились, а обороноспособность, подготовленность и эффективность – повысились. Российский флот был модернизирован, а Черноморский флот – восстановлен. Россия перестала строить корабли за границей, самостоятельно создала необходимые для строительства верфи и производственные мощности.

Российская экономика росла в среднем на 7% в год (для сравнения: мы в 2024-м гордились ростом в 3,4%, а тут сразу семь, причём в отдельные годы и того больше). Золотой запас страны увеличился в 10 раз, что привело к укреплению рубля. При этом рубль был обеспечен золотом. Сельское хозяйство встало на один уровень с промышленностью, Россия получила статус ведущего мирового экспортёра хлеба.

Доходы также были обеспечены за счёт ограничения импорта и развития производства. Не мешало бы и нам не так много китайской продукции завозить, поскольку это явно в ущерб собственному производству. Александр III отстаивал свою позицию твёрдо и бескомпромиссно. Это было выгодно как отечественной промышленности, которая смогла лучше конкурировать на внутреннем рынке, так и бюджету – он получал немало средств от внешнего рынка.

Александр III осознавал, что либеральные реформы вызывают нестабильность в стране, и нужна «железная рука». Цензурная, судебная и земская реформы, усиление госконтроля, а также «Положение об усиленной и чрезвычайной охране» привели к наступлению периода спокойствия и стабильности в стране. За 13-летнее царствование Александра III произошёл один-единственный теракт. А ведь до него и после него террористами были убиты и ранены десятки тысяч человек. Тем не менее, рост рабочего класса создавал угрозу новых социальных волнений. И царь принял фабричное законодательство, которое намного облегчило жизнь пролетариев, поставив их работу на предприятиях в рамки закона.

НИКОЛАЙ II и «БОЛЬШАЯ ТРОЙКА»

Такой вот был царь-государь. А нам в своё время на истфаке говорили в основном о том, что он прикрыл либеральную вольницу. Да… Но переберёмся в Ливадию – любимое место его сына Николая II. Кстати, прав был папа, когда возражал против женитьбы Николя на внучке британской королевы Виктории – той ещё русофобки. Может, и история тогда повернулась бы по-другому. Но что теперь говорить об этом. Семейство Николая II любило свою летнюю резиденции в Ливадии, охотно проводя здесь целые месяцы. Действительно, в бытовом плане дворец куда более приспособлен для жизни семьи, чем массандровский.Нам повезло в том, что у нас здесь был замечательный экскурсовод, который сам с интересом вёл рассказ и при этом общался с экскурсантами. Когда мы не преминули это отметить, он сказал, что именно по этой причине вот уже сорок лет изо дня в день встречает экскурсии. Они как бы делились на две части. Сначала шёл рассказ о царском семействе, учёбе и занятиях – между прочим, в праздности никто из её представителей не пребывал, все были заняты делом. А Николай вообще оказался полиглотом – знал пять языков. Раньше мне почему-то эта информация не попадалась.

Елизаветинской и екатерининской роскоши в Ливадии, как и в Массандре, нет – всё функционально, без показухи, удобно для учёбы и работы. Но далеко не все артефакты того времени сохранились – увы, немцы изрядно постарались, чтобы вывезти всё самое ценное. Поэтому некоторые помещения полупустые, поскольку «новоделом» здесь не грешат. Но всё-таки само здание даже в период оккупации особо не пострадало.

Именно поэтому во время Ялтинской конференции, которая проходила в начале февраля 1945 года, было решено в Ливадии разместить президента США Франклина Рузвельта. Для ремонта трёх дворцов – Ливадийского, Массандровского и Воронцовского – отрядили 2200 рабочих. Работали и пленные, мест для отдыха не хватало, и они трудились посменно. Из столицы потекли эшелоны с мебелью, утварью, посудой. Привезли даже картины из Третьяковки, но не очень ценные, из запасников. Во дворцах восстановили электроснабжение, оснастили их генераторами, наладили водопровод и канализацию. В ванной Рузвельта семь раз перекрашивали стены, чтобы добиться нужного оттенка. В итоге конференцию подготовили в предельно короткие сроки – на всё ушло меньше месяца.

За время конференции её участники съели и выпили: 500 кг икры, 500 кг разных сыров и сливочного масла, 1120 кг мяса, 6,3 тонны овощей (наверное, были среди гостей вегетарианцы), 5000 бутылок вина, 5132 бутылки водки (а под водочку оно лучше шло), 6300 бутылок пива, 2190 бутылок коньяка (в этом деле лидировал, несомненно, Уинстон Черчилль).

Теперь, помимо знаменитой фотографии, о встрече «Большой тройки» (Сталин, Рузвельт, Черчилль) напоминает памятник, сделанный по мотивам фотографии. К нему надо подниматься по длинной лестнице. Фигура Сталина затёрта до блеска, особенно рука и часть шинели. Самым непопулярным оказался Черчилль – его скульптура осталась почти нетронутой.

МИРНАЯ ЯЛТА

Мы были в Массандре и Ливадии за пару дней до отъезда. А до этого посетили вечернюю Ялту. Старенький теплоход из глубоких советских времён не спеша доставил нас в самый известный и востребованный курорт Крыма. Но и самый дорогой, надо отметить. От Гурзуфа до Ялты по берегу почти сплошная застройка, особенно это заметно в вечернее время, когда зажигаются огни. Громкое оповещение на морском вокзале предлагало экскурсию к Ласточкину гнезду, но она как-то не особо привлекала граждан – ну, домик и домик на скале. Если только на хорошем теплоходе прокатиться – это другое дело.А сама Ялта, её набережная полна людей, которые гуляют, веселятся, сидят в кафешках, развлекаются на аттракционах. В общем, жизнь кипит. И среди всего этого веселья в голову пришла одна мысль. Интересно, помнят ли все эти люди, что у нас идёт война, что погибают молодые и не очень мужчины, чтобы они могли радоваться жизни? Нет, это я не к тому говорю, что надо запретить людям радоваться, такое невозможно даже в самые тёмные дни, потому что всегда найдётся повод хотя бы для самой маленькой радости. Но вот помнить о тех, кто сражается за нас, поддержать их – кто словом, кто делом – очень нужно и очень важно.

Мобилизованный армейский друг сына уже почти три года на войне. Тяжело, очень тяжело, сейчас, правда, в Курске проходит переобучение. Сын монтирует видеоролики. Первый был на песню «Ангелы здесь больше не живут», потом на песню Высоцкого, затем ещё один. Последние он отправил ребятам на войну. И Андрей ему недавно сказал: «Ты знаешь, твои ролики нас так мотивируют. А командир, слушая новый, с обещанием маме вернуться домой, даже глаза рукой прикрывал».

К чему я это говорю? А к тому, что там, на войне, очень нуждаются в нашей поддержке. Они хотят слышать, чувствовать, понимать, что мы помним о них, видим их подвиг ради всех нас, что готовы оказать поддержку. Да, в тылу мирная жизнь (если забыть о беспилотниках), со всеми её радостями. Но давайте помнить, что где-то гремит война и идёт бой – за наше настоящее и наше будущее. Хотя бы просто помнить…

Вера ГЛАДЫШЕВА.

Фото автора.