К Болгарии в нашей стране в советское время относились как к шестнадцатой республике в составе Советского Союза. В СССР даже ходили слухи о том, что болгарские руководители (в первую очередь – Тодор Живков) не раз обращались в Политбюро ЦК КПСС с просьбой о включении своей страны в состав советского государства. Но неизменно получали отказ. Несмотря на отсутствие общих границ, Болгария была единственным «зарубежным» морским курортом для большинства советских граждан. Недаром родилась поговорка: «Курица – не птица, Болгария – не заграница». Мы так долго привыкали к болгарским овощам и фруктам, вину и сигаретам, что потом ещё дольше не могли от них отвыкнуть. Ибо в отношениях между нашими странами со временем состоялся разворот на 180 градусов. Ситуация особенно обострилась в последние годы: откровенная русофобия, поддержка западного курса на введение санкций против России, отказ от участия во многих совместных проектах. Казалось, забыто всё хорошее, что когда-то связывало наши народы. Впрочем, недавние выборы в Болгарии вновь возродили надежду на добрые перемены. О том, как развивались отношения Ржева с Болгарией и болгарами, мы расскажем в сегодняшней публикации – в рамках проекта «Наш город в мировой истории».

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ УЧИТЕЛЕЙ РАМЕНСКИХ

В 1763 году в селе Мологино появился учитель – Алексей Раменский. В книге «Всеобщий секретарь, или Новый и полный письмовник…» есть такая запись: «Лета 1763 прииде в село Мологино некий учитель Алексей Раменский нареченный из Москвы-града и, да помнят, начал он творити дела и школу для народа создаша, и жизни около пятидесяти лет сему делу положивши…». Так началась педагогическая деятельность династии Раменских на ржевской земле. Более двух столетий учили они крестьянских детей в Мологинской школе. В XX веке школе было присвоено имя Раменских, а позднее в селе Итомля Ржевского района (по соседству с Мологиным) был открыт музей народного образования и установлен памятник Народному учителю (автор – скульптор Евгений Антонов).

Сохранилась легенда о том, что под Ржев Алексей Раменский прибыл из Болгарии. Один из вариантов предания гласит: житель Москвы Георгий Раменский в 1696 году попал в плен, был продан в Болгарию и на чужой стороне женился. Потомки Георгия вернулись в Россию, но часть из них предпочла остаться на новой родине. Этой легенде можно верить, а можно – не верить. Во всяком случае, в Ржевский район не раз приезжали болгарские журналисты. И публикации о династии педагогов Раменских регулярно появлялись в болгарских газетах. Об этой славной учительской династии М.С. Маковеев даже написал книгу.

Почётный гражданин Ржева, учитель и журналист Игорь Зиновьевич Ладыгин не раз вспоминал о том, что во время пребывания в Болгарии (там находился дом отдыха Союза журналистов СССР) статьи о Раменских и селе Мологино у него буквально выпрашивали редактора болгарских газет.

ЗА СВОБОДУ БОЛГАРИИ

Россия не раз помогала Болгарии во время войн, защищая страну. Скажем, за свободу и независимость этого славянского государства Российская империя воевала с Турцией во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Во время боевых действий отличились многие уроженцы ржевской земли – в том числе ржевские землевладельцы.

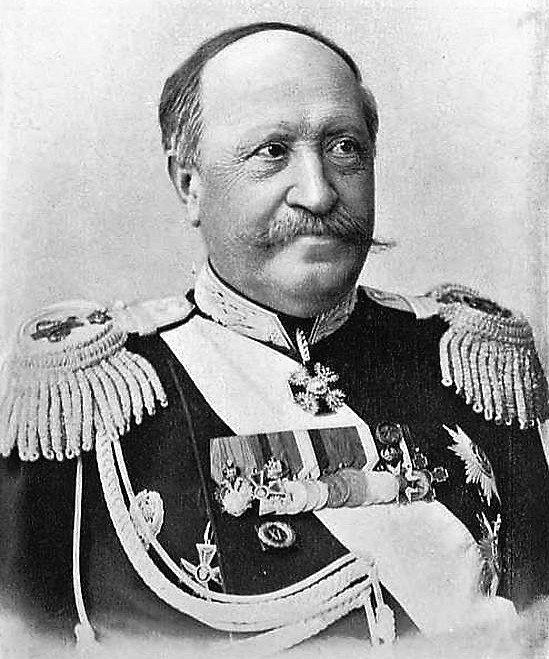

Одним из несомненных героев этой военной кампании стал морской офицер Фёдор Васильевич Дубасов. Он родился 3 июля 1845 года под Ржевом, в родовом имении Покровское. В 18 лет, окончив морской корпус в чине корабельного гардемарина, Дубасов совершил кругосветное путешествие на корвете «Богатырь».

В начале Русско-турецкой войны 1877-1878 годов ему было доверено командование минным катером «Цесаревич». 14 мая 1877 года капитан-лейтенант Дубасов и лейтенант Шестаков с несколькими мичманами и матросами на четырёх минных катерах атаковали турецкие броненосцы, взорвали и пустили ко дну броненосный монитор «Сейфи». Затем русские моряки подплыли к уходящему под воду броненосцу и сняли с него флаг. Офицеры Дубасов и Шестаков первыми в русской армии и на флоте во время турецкой военной кампании были награждены орденами святого Георгия 4-й степени.

Фёдор Васильевич честно служил Родине, стал полным адмиралом. Но в советском государстве о нём, увы, писали и отзывались весьма негативно, ведь во время революции 1905 года он был московским генерал-губернатором. Умер Ф.В. Дубасов в 1912 году, похоронен в Александро-Невской лавре.

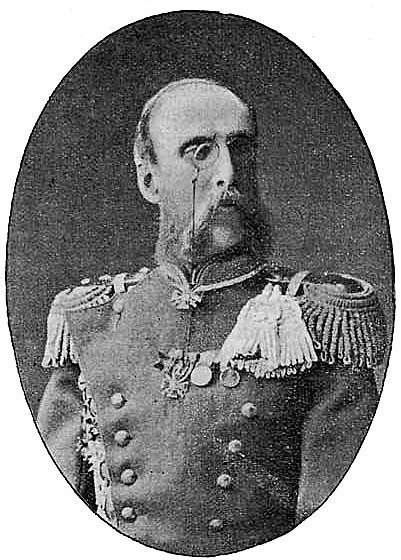

Огромную роль в судьбе Болгарии сыграл и Николай Павлович Игнатьев (18321908 годы). Сын председателя Комитета министров, получивший графский титул, Н.П. Игнатьев вместе с братом Алексеем Павловичем владел в Ржевском уезде деревнями Чертолино и Зайцево.

Когда началась Русско-турецкая война, член Государственного совета России Н.П. Игнатьев отбыл в действующую армию. Он сполна познал, почём фунт лиха, бился при Шипке, в Плевне, в Велико-Тырнове. 3 марта 1878 года Н.П. Игнатьев фактически руководил подписанием Сан-Стефанского мирного договора с Турцией, принёсшего свободу балканским славянам.

Интересно письмо Николая Павловича жене, написанное в горящей Плевне. Вот строки из него: «Тут произошла презабавная сцена: кто-то из старшин болгарских узнал от придворных служителей, что я – Игнатьев. Тотчас же ко мне бросились два священника со всеми наличными болгарами и стали целовать у меня руки. Один из священников стал было обнимать меня, приговаривая: «Слава Богу, увидел я нашего освободителя и от греков, и от турок». Насилу отделался я от этой демонстрации, скрывшись в толпу генеральскую. Но болгары не унимались, и потом на улицах показывали на меня пальцем, низко кланяясь».

В Болгарии есть сёла Граф-Игнатиево и Игнатиево. По всей стране множество улиц и площадей названы в честь Николая Павловича Игнатьева.

С 1865 года в нашем городе был расквартирован Санкт-Петербургский уланский полк. В полку служили и жители других населённых пунктов, и ржевитяне. Многие уланы женились на ржевитянках. В августе 1877 года полк отправился на Русско-турецкую войну. В декабре соединение из Ржева перешло Балканы. За этот переход главнокомандующий пожаловал по пять знаков отличия на эскадрон.

Затем, уже в 1878 году, петербургские уланы громили турок. Так, 8 января они взяли город Андрианополь. За мужество, проявленное в боях с турецкими войсками, полку были пожалованы георгиевские петлицы. Многие солдаты получили медали «В память Русско-турецкой войны 1877-1878 г.г.». Немало офицеров были награждены орденами.

Среди них был и полковник Василий Захарович Балк. Через три года после войны он стал генерал-майором. Судьба Балка трагична – он погиб от удара лошади. Похоронили генерала в Ржеве, на Смоленском кладбище. На надгробии есть надпись: «Балк Василий Захарович, генерал-майор, 23.01.184029.05.1882. С женою Е.П. Балк. Герой Шипки и Андреанополя». Ржевитяне и в Великую Отечественную войну освобождали Болгарию. Памятник «Алёша» установлен и в их честь.

И РЖЕВИТЯНИН, И БОЛГАРИН

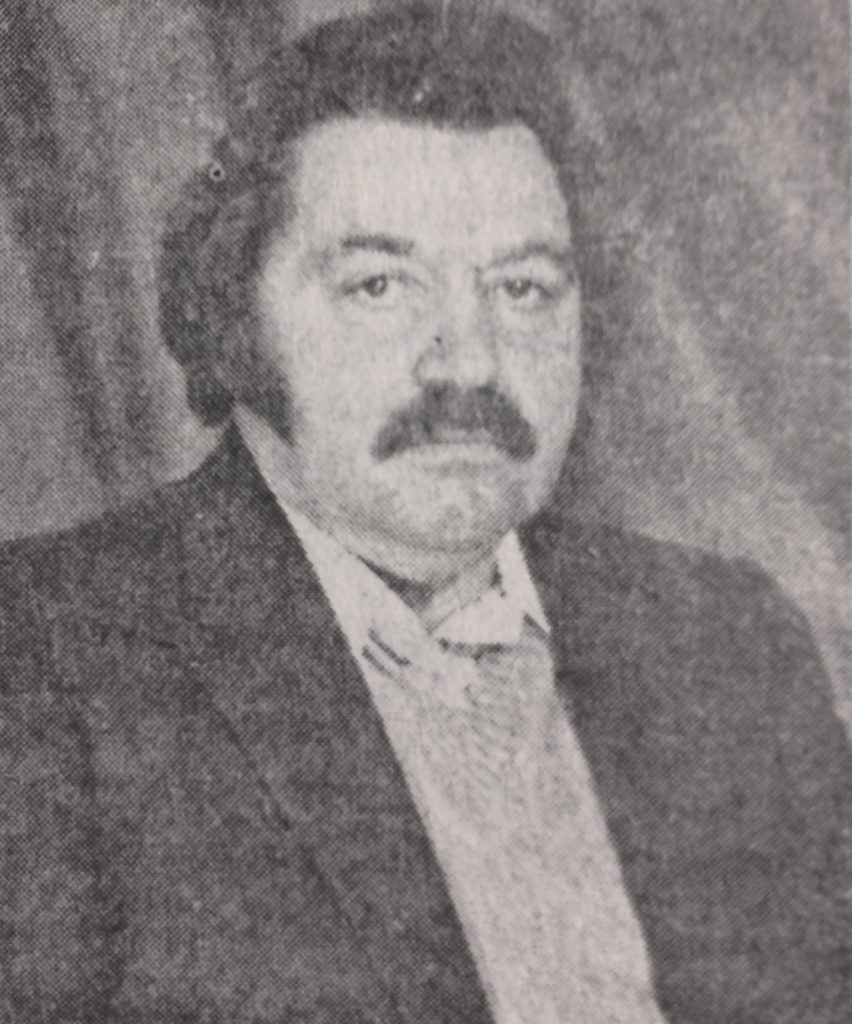

В 80-е годы прошлого столетия мне довелось работать в Ржевском экскурсионном бюро. Ржевитяне часто ездили в Москву и другие города. И нередко водителем междугородного автобуса был Дмитрий Андреевич Берёзкин. Отличный шофёр, замечательный рассказчик, неподражаемый весельчак. А потом я узнал о его трагической судьбе.

После Октябрьской революции в СССР из Болгарии прибыл революционер Йордан Друмев. Вскоре он взял русские имя, отчество и фамилию и стал Андреем Степановичем Берёзкиным. Болгарин учился в Москве, работал на стройках Сибири и Урала. Позже стал ответственным работником, жил в столице. Женился на девушке из Пензы Надежде. Казалось, ничто не предвещало беду, но в 1938-м Андрея (Йордана) арестовали и расстреляли, а Надежду сослали в Карлаг. А их сын Дмитрий, которому на тот момент было всего два года, оказался в детском доме. Там и прошло всё его детство. Позже была служба в армии, учёба, работа…

Тётка Дмитрия, Екатерина, жила в Ржеве, она однажды и позвала племянника в гости. Тот приехал в Ржев, да так тут и остался. Со временем обзавёлся семьёй. В пассажирском АТП, в должности водителя автобуса, в общей сложности отработал 28 лет. Затем стал начальником гаража.

В 1972 году через Красный Крест Дмитрию удалось разыскать своих родственников в Болгарии. Состоялась поездка в эту солнечную страну, встреча с родными людьми. Болгары, в свою очередь, приезжали на берега Верхней Волги, в Ржев. Они с огромным уважением относились к Дмитрию, ведь его отца весьма почитали в Болгарии. Звали ржевитянина к себе. Но Д.А. Берёзкин искренне любил ставший родным город на Волги, и от такой возможности отказался. 15 августа 1996 года Дмитрий Андреевич скоропостижно скончался. Так закончилась в Ржеве жизнь сына болгарского эмигранта.

СИЛИСТРА, ПОБРАТИМ РЖЕВА

В 2016 году первый волжский город отметил своё 800-летие. Его болгарский побратим в два с лишним раза старше. Впервые город Доростол (позднее – Силистра) был упомянут в 106 году нашей эры. Так что нашему болгарскому побратиму в этом году исполнилось 1910 лет. Город стоит на реке Дунай, рядом – граница с Румынией. Силистра входила в состав и Римской империи, и Византии. Позднее была захвачена османами. По результатам Сан-Стефанского мирного договора и Берлинского конгресса 1878 года Силистра вошла в состав вновь образованного княжества Болгария.

Сейчас в городе-побратиме проживает более сорока тысяч жителей. Силистра гордится своими историческими памятниками и достопримечательностями, среди которых – остатки крепостной стены древнеримской крепости Доросторум и средневековая базилика, резиденция болгарского патриарха Дамиана (IX-X в.в.). В городе есть художественная галерея (XIX век) и исторический музей (1923 год). У Силистры 13 городов-побратимов, в их числе – Лида из Белоруссии, Хмельницкий с Украины. Ржев – единственный русский город-побратим. Кстати, многие жители Силистры эмигрировали в европейские страны. У Ржева и болгарского города-побратима давние и прочные связи. Ржевитяне ездили и ездят в Болгарию, выходят замуж, женятся, дружат и общаются. И хочется верить, что в Россию вернутся привычные названия: «Плиска», «Варна», «Шипка» и многие другие. Наше многовековая дружба важнее сиюминутных и неоправданных разногласий.