Среди крупных уездных центров Тверского края Ржев всегда выделялся как промышленно развитый город, где работали различные заводы и фабрики, а в дореволюционное время – целый ряд артелей, кустарных промыслов и даже малых семейных производств. Уже в советское предвоенное время ржевская промышленность давала стране жмых, олифу, колодки для сапожных фабрик, термоизоляционные материалы и многое другое. Но дореволюционный Ржев также славился своим кожевенным заводом, налаженную работу которого полностью разрушили исторические шторма и бури 1917 года. К сожалению, именно тогда и было утрачено уникальное производство кожаных изделий, прославивших наш город и даже получивших мировое признание.

ИЗ РОДА В РОД

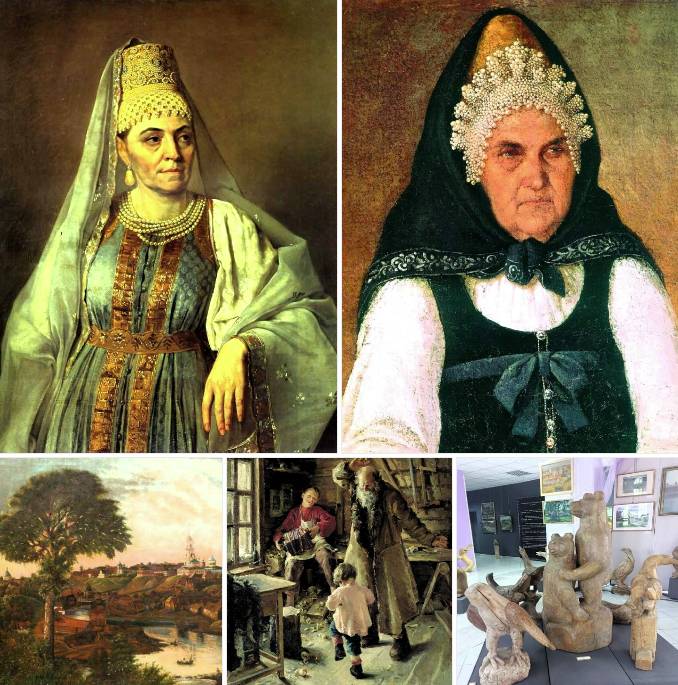

Род Болоболиных в городе держался обособленно: крепкие сноровистые купцы из числа старообрядцев, зажиточные мещане, они знали себе цену и умели зарабатывать на жизнь, при этом не забывая о благотворительности и меценатстве.

Одни из первых представителей этого рода известны в Ржеве с XVIII века. Речь идёт о мещанах Афанасии Семёновиче Болоболине (конец 1760-х – после 1793) и его супруге Татьяне Феоктистовне Максимовой (1773 – после 1793), дед которой, Степан Семёнович Протопопов, служил священником в главном Успенском соборе Ржева, а отец трудился в Оковецком храме. Афанасий и Татьяна Болоболины венчались в 1793 году в Екатерининской/Троицкой церкви, о чём есть запись в метрической книге.

Следующее поколение Болоболиных – Семён Васильевич и Евдокия Илларионовна Филонова – в 1826-м тоже венчались в Троицком храме. Их свидетелями (поручителями) на свадьбе были купеческий сын Пётр Болоболин, мещане Пётр Афанасьевич Персианов и Иван Алексеевич Соколовский. И сегодня достойные потомки этих фамилий живут в Ржеве. Дед Евдокии Филоновой-Болоболиной – Пётр Григорьевич Филонов (1702 – после 1749) – из династии ржевских церковнослужителей, долгое время служил в Троицком храме, жил за Холынкой.

Купцы Болоболины, предприимчивые, работящие и смекалистые, и сами не гнушались любой, даже чёрной работы, были настоящим примером для русского купечества: филантропы и благотворители, ценившие красоту человеческого труда и уважающие русские традиции. В 1812 году они открыли новое производство – кожевенный завод. Следует отметить, что в кожевенном деле на уровне губернии Болоболины не были первопроходцами: на берегу озера Селигер, в недалёком от Ржева Осташкове (тогда – Ржевского уезда), кожевенное производство вступило в строй ещё в 1730 году. Это предприятие ведёт свою историю от мануфактуры купца Савина, основавшего дело, которое и стало основой производства всего Селигерского края. И сегодня Верхневолжский кожевенный завод – крупное действующее предприятие в Осташкове. А мы свой кожевенный завод, увы, утратили.

ДЕЛО ЖИЗНИ

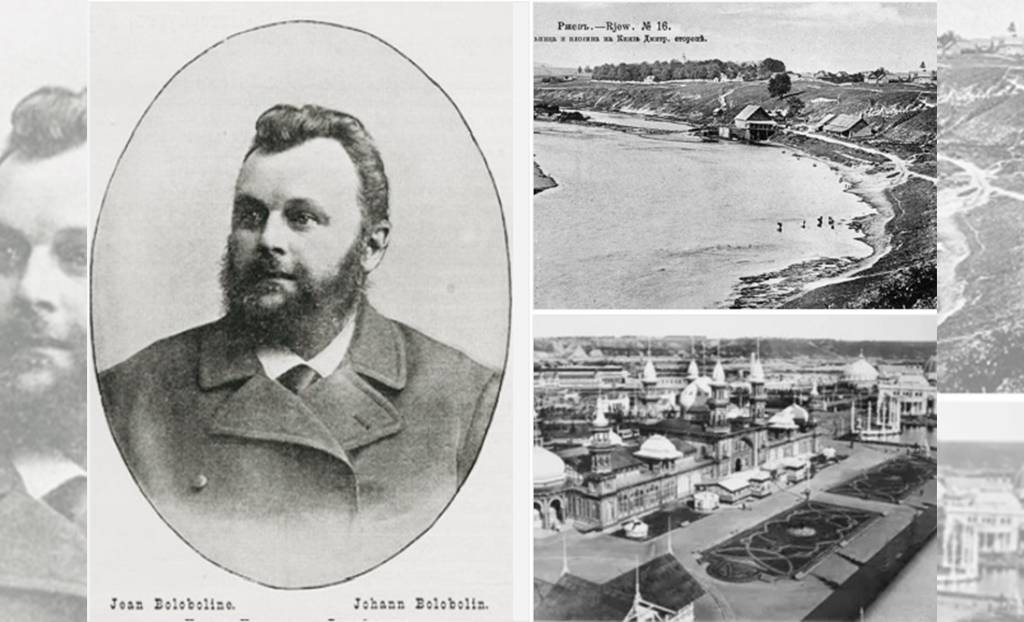

Открыв новое производство, Болоболины не прекращали его развивать. В 1879 году на заводе была введена механическая промывка кож и шерсти. С 4 февраля 1894-го производство перешло в собственность Ивана Ивановича Болоболина. Основным навыкам работы с кожевенным сырьём он обучился у своего отца, а затем приступил к модернизации предприятия. Так, в 1890 году И.И. Болоболин установил на заводе усовершенствованные шерстомойные аппараты, достоинство которых заключалось в чистоте мойки, хорошей разделке, наименьшей потере шерсти, простоте конструкции, лёгкости ходовых устройств и безопасности для рабочих.

Впрочем, Болоболины не только занимались выделкой кожи, но и продавали её мастерским по изготовлению кожаной обуви, шорно-седельных и галантерейных изделий, элементов одежды, сумок и т.д. Лавка кожаных товаров Николая Ивановича Болоболина находилась на левобережной стороне города, в Гостином дворе, на главной торговой площади.

Кроме купцов Болоболиных кожевенным делом в тот период также занимались купцы Фёдор Дьяков (в тверском архиве сохранились документы на разрешение постройки кожевенного завода) и Яков Протопопов (имеется согласие губернского начальства на устройство кожевенного дела). На набережной Князь-Дмитриевской стороны, на первом этаже собственного дома, размещалась торговая лавка Ивана Морозова, который тоже занимался реализацией изделий из кожи. Следует отметить, что спрос на весь ассортимент был весьма велик.

С середины XIX века братья Болоболины владели также водяной мельницей. Она располагалась в Смоленском крае, на волжских островах с плотиной, чуть ниже от лесопилки Сорина по течению Волги. В 1913 году Иван Иванович Болоболин передал её в дар городу. На островах гуляли гимназисты, мещанская молодёжь. Добирались до острова на лодках, взятых напрокат, проводили время с песнями и кострами. Имя владельцев мельница сохраняла вплоть до конца НЭПа (20-е годы XX века).

НАГРАДА ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ

В 1896 году, на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде, кожевенный завод Болоболиных получил серебряную медаль за высокое качество выпускаемых изделий. Их представили уже внуки ржевского купца, который первым взялся за новый подряд, не прогадав с его прибыльностью. Благодаря успеху своего дела, он преуспел как промышленник, а как счастливый отец семейства вырастил достойных сыновей, которые прославили наш старинный город.

Ржевский кожевенный завод представил на выставке кожу сорта «белая юфть», а также чертежи шерстомойного аппарата и образцы промытой в нём шерсти. Кстати, кожевенные сорта разделяли на белую, красную и чёрную юфть, их получали, благодаря особой обработке шкур. Белая юфть, самая лучшая, шла на нужды армии, а также на дорогостоящие предметы роскоши и изысканную одежду. Красная юфть в основном направлялась на экспорт. Чёрная – на все прочие нужды (обувь, чемоданы, экипажи). Традиционно для получения классической красной юфти использовался сандал, наиболее популярной чёрной – соли железа или галловые чернила. Самым ценным и редким считается белый вариант, для которого подходит только лучшее сырье.

Выставка, как и прошедший одновременно с ней Всероссийский промышленный съезд, была профинансирована императором Николаем II и стала крупнейшей в дореволюционной России. Она занимала территорию около 84 га на левом берегу реки Оки. Здесь можно было увидеть лучшие достижения промышленного производства, переживавшего в тот период значительный подъём. Среди уникальных выставочных экземпляров значились: первый в мире радиоприёмник (грозоотметчик) Александра Попова, первый русский автомобиль конструкции Евгения Яковлева и Петра Фрезе, первая в мире гиперболоидная стальная сетчатая башня-оболочка и другие устройства по проектам Владимира Шухова, запатентованные в Российской империи, многие другие технические изобретения и технологии.

В организации выставки участвовали известные предприниматели – такие, как Савва Морозов и Савва Мамонтов. Её кульминацией стал визит в Нижний Новгород императора Николая II и императрицы Александры. Количество посетителей, побывавших на выставке за время её работы, составило примерно миллион человек. Участниками экспозиции были также известные русские учёные: химик Дмитрий Менделеев, ботаник Климент Тимирязев, почвовед Василий Докучаев, географ и ботаник Пётр Семёнов-Тян-Шанский и другие. Выставка привлекла множество известных людей искусства и литературы – в том числе Максима Горького, Владимира Гиляровского, Андрея Мельникова-Печерского.

ДОСТОЯНИЕ ГОРОДА

В этом материале нельзя не затронуть и благотворительную деятельность ржевских купцов. Так, с 1909-го и до 1918 года в Ржеве работала школа ремесленных учеников, где подростки обучались основам кузнечно-слесарного и токарно-столярного производства. Она была открыта на средства Николая Ивановича Болоболина.

В Центральном государственном архиве сохранился «Отчёт о состоянии Ржевской школы ремесленных учеников за 1912 год». Из него мы и узнали, что на тот момент там обучались 28 учащихся. Курс обучения длился два года. При поступлении на учёбу требовались обязательная грамотность и наличие знаний по основным гуманитарным дисциплинам. Абитуриенты сдавали вступительные экзамены, выдерживая конкурсный отбор (2 человека на место). На учебный курс отбирались кандидатуры 15 мальчиков, прошедших строжайшие испытания.

Среди лучших учеников, как правило, оказывались бывшие выпускники двухклассного министерского училища, потом шли ребята, окончившие гимназию, затем – прошедшие курс реального училища, после них – получившие свидетельство земской школы. Слабые результаты при поступлении демонстрировали юноши, которые прежде занимались в городских начальных училищах.

Школа имела право на реализацию собственной продукции, средства от которой шли на её развитие (новые учебники, технические приспособления и оборудование). Ржевская школа ремесленных учеников имела отличную репутацию и в губернии, и в столицах. Так, 6 августа 1912 года её посетил инспектор отдела промышленных училищ, а 28-го ноября сюда с визитом приезжал директор народных училищ Тверской губернии.

В годы Гражданской войны училище было закрыто. Позднее на его базе какое-то время работал товароведческий техникум. В июне 1941-го здесь разместили фронтовой госпиталь, после войны открыли школу №6. Сегодня в этом здании находится управление МЧС.

*** Ржев – уникальный кладезь исторических знаний. А если человек не желает вникать в события давно минувших дней – значит, у него нет любви к своему народу, к отчему краю и родному дому. Так давайте же не будем равнодушны к памятникам старины и биографии наших выдающихся земляков, которые прославили наш родной край!

Ольга КУЗЬМИНА.

На снимках: Иван Иванович Болоболин; мельница и плотина на Князь-Дмитриевской стороне Ржева; общий вид промышленно-художественной выставки в Нижнем Новгороде.