История Польского государства одновременно возвышенна и трагична. Претензии на владение соседними землями, многочисленные войны, потом – разделы, затем – вхождение в состав России, обретение независимости. 1 сентября 1939 года нападением на Польшу началась Вторая мировая война. И, наконец, сегодняшний день: официально объявленная русофобия, снесение памятников советским воинам, забвение истории… У 800-летнего Ржева с Польшей и поляками – давние отношения.

В «СМУТНОЕ ВРЕМЯ»

В начале XVII века началась в России «смута». Менялись властители, шла ожесточённая борьба за русский престол. Одним из первых претендентов на шапку Мономаха стал Григорий Отрепьев – Лжедмитрий I. В Ржеве до сих пор бытует легенда, что побег в Литву и Польшу Григорий совершил именно из нашего города. В старину даже показывали корчму, в которой сидел Отрепьев перед побегом.

О позиции ржевичей во время польской интервенции тоже существуют различные сведения: одни пишут о том, что наши земляки «предались тени самозванца», другие убеждены в их приверженности московской власти. Одним из известнейших россиян «смутного времени» был Дионисий Зобниновский (Ржевский). Он родился в нашем городе в 1570 (1571) году. Потом постригся в монахи, служил в соседней Старице. Затем Дионисий стал игуменом Троице-Сергиевой лавры. И во время польского нашествия он обращался к русским людям с грамотами, в которых звал их на борьбу с оккупантами. Изображение Дионисия можно увидеть на памятнике Минину и Пожарскому в Москве. И в праздник – День народного единства, который был утверждён в честь освобождения Москвы от поляков – вспоминают и нашего земляка.

Другим ржевитянином, отметившимся в борьбе с польскими захватчиками, стал Давид Жеребцов. Он состоял в родстве со многими дворянскими фамилиями России (в том числе – с Игнатьевыми), имел земли на территории Ржевского уезда. Во время «смуты» Давид Жеребцов был одним из военачальников в дружине Скопина-Шуйского. Наш земляк погиб в борьбе с оккупантами из Польши.

История сегодня пополняется новыми фактами и фамилиями. А вот увековечение этой памяти как-то запаздывает. Мы уже публиковали в «Ржевской правде» статью профессора МГУ Ярослава Леонтьева о герое освободительной борьбы Жеребцове, а в нынешнем году Леонтьев выступал на научно-практической конференции в Ржеве с докладом. Но в ответ – вновь тишина. А ведь к ржевской земле имеют отношение два выдающихся деятеля «смутного времени»: игумен Дионисий и Давид Жеребцов.

Вообще, во время польской интервенции на город и уезд не раз совершали набеги польские войска. Здесь побывали гетманы Лисовский и Ходкевич, польский король Сигизмунд III. Через Ржев проезжала вдова Лжедмитрия Марина Мнишек. Василий Шуйский поступил с ней благородно, и через наш город она свободно проследовала на родину, в Польшу. В Ржеве сохранилась ещё одна легенда о польском нашествии. Согласно этим сведениям, когда в город вошли поляки, жители Князь-Дмитриевской стороны спрятались в церкви. Тем не менее, многие ржевитяне отдали тогда Богу душу. И легенда рассказывает о кровавых ручьях, стекавших в Волгу. Те же, кто схоронился под церковными сводами, уцелели, поэтому впоследствии ржевитяне и назвали церковь Спасской.

«Смутное время» на ржевскую землю принесло разорение. Поляки нанесли Ржевскому краю ужасный урон, и восстановление Ржева и уезда продолжалось практически весь XVII век.

БЕЖЕНЦЫ С ПОЛЬСКИХ ЗЕМЕЛЬ

После разделов Польши в конце XVIII века часть её территории вошла в состав Российской империи. Поляки переселялись в русские города, служили в армии России. Как мы знаем, в Ржеве дислоцировался 1-й уланский (драгунский) Санкт-Петербургский полк, и в его составе служило немало выходцев из Царства Польского. Во второй половине XIX века в списках полка значилось немало польских фамилий: Кролевецкий, Боровский, Чевакинский. Врачом соединения был Степан Малаховский. Позднее его сын Евгений Степанович тоже стал медиком, и долгие годы служил в Ржеве (о Е.С. Малаховском расскажем позже).

Когда началась Первая мировая война, ржевские кавалеристы разных национальностей ушли на фронт, и в Ржев они больше не вернулись. Но зато население древнего города резко увеличилось в начале XX века – за счёт беженцев с польских земель. Из Белостока и других городов сюда переехала не только гимназия, но также другие организации и предприятия. По данным на 5 мая 1916 года в Ржеве находилось 5778 беженцев (в основном – из Польши). Среди них – немало поляков, впоследствии ставших весьма известными в городе педагогами, врачами, художниками.

Известный мастер живописи Алексей Шведов был родом из города Белостока. Он создал немало произведений, повествующих о волжском городе и его жителях: «Ржевские водоноски», «Ржевская ярмарка», «Парашютная вышка».

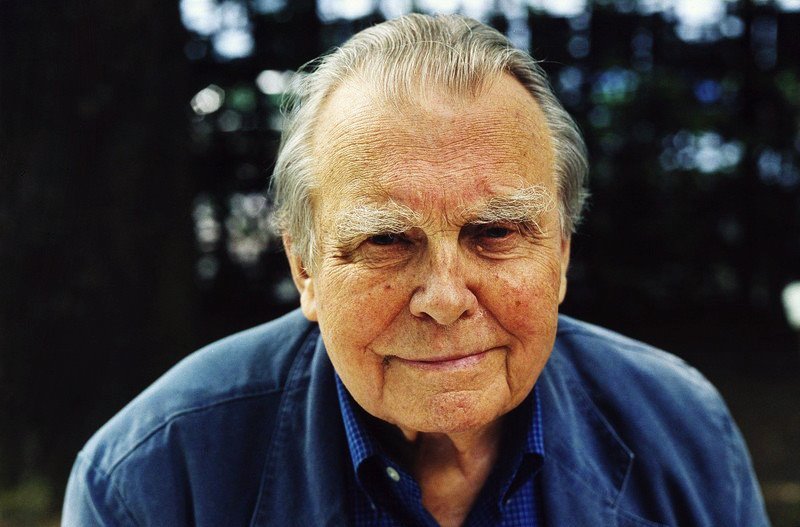

В числе бежавших в Россию поляков был и шестилетний мальчик Чеслав Милош – будущий писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Свои детские впечатления писатель Милош записал через сорок с лишним лет. Его статья называлась так же, как книга Джона Рида – «Десять дней, которые потрясли мир». В произведении нобелевского лауреата есть немало интересных наблюдений о Ржеве в период между двумя революциями 1917 года – Февральской и Октябрьской. Чеслав Милош, в частности, описал погром винного склада (спиртзавода) в нашем городе в конце сентября 1917- го: «В Ржеве солдаты разгромили казённую винную лавку. Спиртное потекло по сточным канавам, и жители города, не в силах глядеть на такое расточительство, ложились на край канав и пили». Нужно добавить, что это бесчинство продолжалось несколько дней и закончилось только с прибытием в город казаков.

В 1923 году из Ржева в Польшу уехала вдова врача Германсона – правда, к тому времени она вторично вышла замуж. Это было какое-то фантастическое время! Как известно, советско-польская война закончилась для нас поражением. И вдруг из Польши в Ржев приезжает строить железнодорожный мост инженер С.С. Гай. В нашем городе он не только построил мост, но и создал семью, женившись на вдове врача Германсона. Отвлекаясь от истории семьи врача, заметим: как известно, в Ржеве ж/д мост существовал задолго до революции – его можно увидеть на открытках того времени. Так какой же мост строили в нашем городе поляки? Это до сих пор остаётся загадкой. А семья Гая продолжала жить в Польше и после того, как она стала народной республикой. Инженер, бывая в Москве, пытался найти другого пасынка – Бориса. И, между прочим, нашёл. В 1972 году, почти через полвека, братья Жорж и Борис приезжали в наш город, встретились с друзьями детства, побывали в местах, где жили и учились.

ПОЛЬСКАЯ АРМИЯ ПОД РЖЕВОМ

В годы Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков сражались представители многих стран и народов. В Советском Союзе проживало немало поляков, и когда была создана 1-я Польская армия, многие из них влились в её ряды. В числе новобранцев был и Станислав Гилярович Поплавский. Его имя красной строкой вписано в историю Ржевской битвы. Под Ржевом Поплавский командовал сначала 185-й стрелковой дивизией (в составе 29-й армии). Он сражался с оккупантами в Мончаловском котле, и буквально чудом остался жив. Потом генерал Поплавский стал командиром 220-й стрелковой дивизии. После окончания войны Станислав Гилярович был назначен заместителем министра обороны Польши (министром стал К.К. Рокоссовский) и прослужил в этой должности десять лет. В 60-е годы прошлого столетия – вновь в советской форме генерала армии – С.Г. Поплавский приезжал в Ржев, встречался с ржевитянами. Мы уже упомянули выше С.М. Малаховского.

Его сын – Евгений Степанович – перед войной также работал в Ржеве врачом. Во время войны он был начальником ряда госпиталей в Красной Армии. А в 1944-м возглавил один из госпиталей Польской армии. За свой ратный труд Евгений Степанович был награждён орденом Заслуг перед республикой Польша. Его дочь, Евгения Евгеньевна, член Союза писателей России, занималась восстановлением родового древа. Она нашла немало известных людей (в нашей стране и Польше), принадлежавших к роду Малаховских. Аркадий Борисович Критский работал в «Ржевской правде» заместителем главного редактора. А в годы войны он был автоматчиком. А.Б. Критский вместе с бойцами 1-й Польской армии освобождал территорию Польши. И прочитав где-то воспоминания Войцеха Ярузельского (в то время – руководителя Польши), Аркадий Борисович написал письмо в издательство, а затем получил ответ от своего фронтового товарища Войцеха. Некоторое время они переписывались.

«ПОЛЬСКИЕ» УЛИЦЫ И ГОРОД-ПОБРАТИМ

Среди русских революционеров было немало поляков. В советское время родилась традиция переименовывать улицы, не обошла она стороной и Ржев. Так в первом волжском городе появилась улица Воровского. Её назвали в честь советского дипломата Вацлава Вацлавовича Воровского (1871-1923 годы). После победы Октября Воровский был послом Советской России в Швеции, затем – в Италии. 10 мая 1923 года врангелевский офицер убил в Лозанне советского посла. В.В. Воровский был похоронен в Кремлёвской стене. А во многих городах страны появились улицы его имени. Другой польский революционер Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926 годы) ещё более известен. В Советской республике он занимал многие высокие должности, но особенно прославился на посту руководителя ВЧК. Сегодня о Феликсе Эдмундовиче напоминает название ржевской улицы.

Есть у Ржева и польский город-побратим – Легионово. Небольшой городок, о котором «РП» неоднократно рассказывал его президент – Роман Смогоржевский. На протяжении многих лет он приезжает в Ржев, отмечая при этом, что Легионово гордится таким городом-побратимом: «Мы относимся к вам очень хорошо, ибо любим Россию, любим Ржев! На уровне личного общения у представителей наших народов складываются прекрасные отношения, а политики нам не указ!» – подчеркнул во время своего последнего визита в Ржев в дни празднования 800-летия нашего города президент польского Легионово.