Это было почти десять лет назад. Мы беседовали с руководителем одного из ржевских предприятий. Воодушевлённый присвоением Ржеву звания «Город воинской славы», он заявил: «А что, если показать наш город не только в русской истории, но и в мировой?..». На это предложение я отреагировал достаточно вяло: маленький Ржев и огромная планета – трудно найти точки пересечения. Как писал Н.В. Гоголь в «Ревизоре»: «Да отсюда хоть три года скачи – ни до одного государства не доедешь». Но со временем эта мысль становилась всё реальнее, и, наконец, появилась идея написать цикл статей под условным названием «Ржев в мировой истории». Эти статьи я решил посвятить 100-летию газеты «Ржевская правда» (юбилейную дату газета отметит в ноябре 2017 года). Почему именно ей? Отвечу прямо: вклад старейшего издания Ржева в дело воспитания и образования невозможно переоценить. Газета почти век пишет о жизни города и района, она стала инициатором введения в научный оборот понятия «Ржевская битва», вырастила плеяду выдающихся журналистов, при ней был создан и почти 20 лет действовал Ржевский книжный клуб, другие общественные объединения. Ну, а начать свои публикации на эту тему хочется с Франции. Какую роль в её прошлом сыграли ржевитяне, как французы были связаны с первым волжским городом? На эти и другие вопросы мы и попытаемся ответить.

«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА» ЗАКОНЧИЛАСЬ В ПАРИЖЕ

В июне 1812 года французский император Наполеон Бонапарт с 600-тысячным войском перешёл границу России. Началась Отечественная война русского народа с французскими завоевателями. Войска Наполеона уверенно продвигались по русской территории. Поскольку их дорога к Москве лежала через смоленские земли, противник прошёл совсем рядом с Ржевом, через Вязьму и Сычёвку.

В первом волжском городе было создано народное ополчение, во главе которого встал градоначальник Ржева Никита Степанович Сеславин. Ополченцы должны были защищать город в случае вторжения французских солдат. В состав этого добровольческого войска входили молодые ржевитяне: братья Лебедевы, Егор Холмецкий, Николай Ивашёв и другие. Они прославили наш город в войне с французами и в России, и в Европе.

Героем войны с французскими завоевателями стал сын городничего Александр Никитич Сеславин. В 1812 году он был адъютантом генерала М.Б. Барклая де Толли. А.Н. Сеславин отличился в Бородинском сражении, за мужество и героизм наш земляк был награждён Георгиевским крестом 4-й степени.

После Бородина А.Н. Сеславин возглавил партизанский отряд, в состав которого вошли казаки и гусары. Отряд под командованием ржевитянина внёс неоценимый вклад в дело разгрома французских завоевателей. Александр Никитич первым заметил отход армии оккупантов из Москвы, он дважды едва не взял в плен Наполеона Бонапарта.

В ноябре 1812 года А.Н. Сеславин стал командиром Сумского гусарского полка. Под его командованием полк участвовал во многих сражениях в Европе, а окончил свой боевой путь во Франции. Портрет генерала Александра Никитича Сеславина сегодня находится в Военной галерее Эрмитажа, бюст – в Бородинской панораме в Москве. Через 100 лет после Отечественной войны имя Сеславина было присвоено Сумскому гусарскому полку.

Немало других уроженцев Ржевской земли отличились в войне с Францией: братья Квашнины-Самарины, Пётр Сазонов, Иван Протопопов. Многие из них встретили победу в Париже.

В 1865 году в Ржев прибыл 1-й Санкт-Петербургский уланский (драгунский) полк. Почти полвека он находился в древнем волжском городе. Многие ржевитяне служили в этом полку, многие кавалеристы женились на ржевских барышнях. В истории этого соединения немало славных страниц. В 1814 году полк участвовал в боевых действиях на территории Франции. 30 августа 1814 года учредили серебряную медаль «За взятие Парижа», и все участники заграничного похода были удостоены этой награды. 19 ноября 1814 года полку были пожалованы знаки на головные уборы «За отличие». Полк, стоявший в Ржеве, также стал участником Первой мировой войны. В этих сражениях, как известно, Россия участвовала в союзе с Францией.

В «Протоколах Ржевского уездного земского собрания» за октябрь 1893 года есть интересный документ. В адрес ржевских земцев пришла телеграмма из Парижа следующего содержания: «Горячие симпатии, которые выразили парижане храбрым русским морякам, есть ни что иное, как выражение единодушных чувств всей Франции, потому что братский союз двух наций утверждают долгий период благоденствия: да здравствует Россия! Гумбер, президент Муниципального Совета».

О чём идёт речь в телеграмме – сказать трудно. По крайней мере, следует заняться этой темой и выяснить, о каких моряках из России идёт речь и почему телеграмма была отправлена именно в Ржев.

Но депутаты Ржевского земства не остались в стороне и отправили во Францию ответ: «Париж. Муниципальному Совету города Парижа. Представители Ржевского уездного Земского Собрания, глубоко тронутые братским и восторженным приёмом, оказанным нашим морякам, поручают мне выразить их горячие чувства благодарности и удивления! Да здравствует навсегда прекрасная Франция и союз двух великих народов! Председатель Собрания Квашнин-Самарин».

«СHERCHEZ LA FEMME!»

У французов есть такая присказка: «Cherchez la femme» – «Ищите женщину». В XIX столетии это выражение было весьма популярно и в России. В дворянские семьи нередко нанимали гувернанток, причём искали именно француженок. Почему? Да оттого, что все русские дворяне прекрасно говорили по-французски.

Так было и с уроженкой Франции Фелисите де Гэ. Её пригласили в Россию в качестве гувернантки. И вскоре она вышла замуж за ржевского предпринимателя В.И. Ивановского. Вскоре у них родилась дочь Августа, позднее вышедшая замуж за Якова Ходанова и родившая ему 10 детей. Погибла Августа Ходанова во время фашистской оккупации Ржева.

Забегая немного вперёд, расскажем ещё об одной француженке. В 1947 году писатель Илья Эренбург написал роман «Буря». В нём Илья Григорьевич рассказал о любви француженки Мад и русского парня Сергея. И.Г. Эренбург в 1942 году побывал в Ржеве, и уличные бои в нашем городе потрясли литератора. Он вспоминал о них и в романе «Буря». В 1948-м Илья Эренбург вновь посетил наш город, встречался с читателями своего романа. На этих встречах известный советский литератор рассказывал о предвоенном Париже, о своём пребывании во Франции, о встречах с французскими коммунистами.

Возвращаясь в XIX – начало XX веков, следует заметить, что в мужской и женской гимназиях Ржева наряду с латинским и греческим изучались немецкий и французский языки. А свои выпускные альбомы ржевские гимназисты и гимназистки печатали в столице Французской Республики. В Ржевском музее, в краеведческой экспозиции, есть уникальный экспонат – патефон. Эту музыкальную машину производства французской фирмы «Pathe» («Пате») состоятельные ржевитяне покупали весьма охотно.

РУССКИЙ РАЗВЕДЧИК ВО ФРАНЦИИ

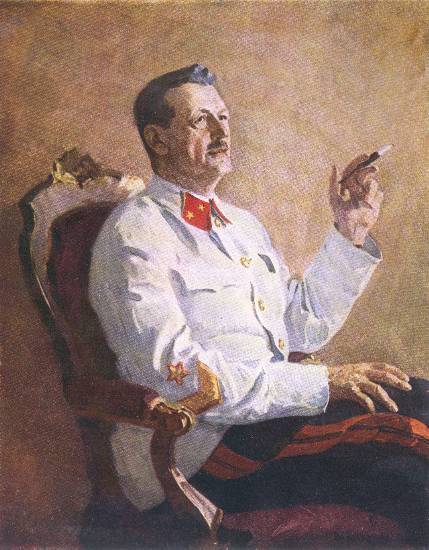

Алексей Алексеевич Игнатьев, российский дворянин и офицер, служил военным представителем в столице Франции – Париже. Дело было во время Первой мировой войны. Одновременно А.А. Игнатьев работал на нашу разведку. Но после Октябрьской революции владелец двух имений в Ржевском уезде перешёл на сторону большевиков. И значительную сумму денег, которые находились у него (для нужд русского экспедиционного корпуса), А.А. Игнатьев передал представителям Советской России. После этого с ним перестали общаться брат Павел Алексеевич и его мать Софья Сергеевна.

Алексей Алексеевич жил в Париже до середины 30-х годов XX века. И когда ему разрешили побывать на родине, он встретился с матерью. Софья Сергеевна заявила, что сына не прощает, но попросила его привезти мешочек ржевской земли. Объяснила свою просьбу тем, что не желает лежать во французской земле, и впоследствии по ложечке выдавала родственникам на похороны землю ржевскую.

А Алексей Игнатьев перед войной вернулся в Советский Союз и написал книгу «Пятьдесят лет в строю», многие страницы которой повествуют о его жизни во Франции.

«РЯБУШИНСКОМУ-ПАРИЖАНИНУ»

В России было немало купеческих династий. Одна из самых известных – династия старообрядцев Рябушинских. Начинал торговое дело дед – Михаил, продолжил отец – Павел. У Павла Михайловича от двух жён было 23 ребёнка (19 из них выжили).

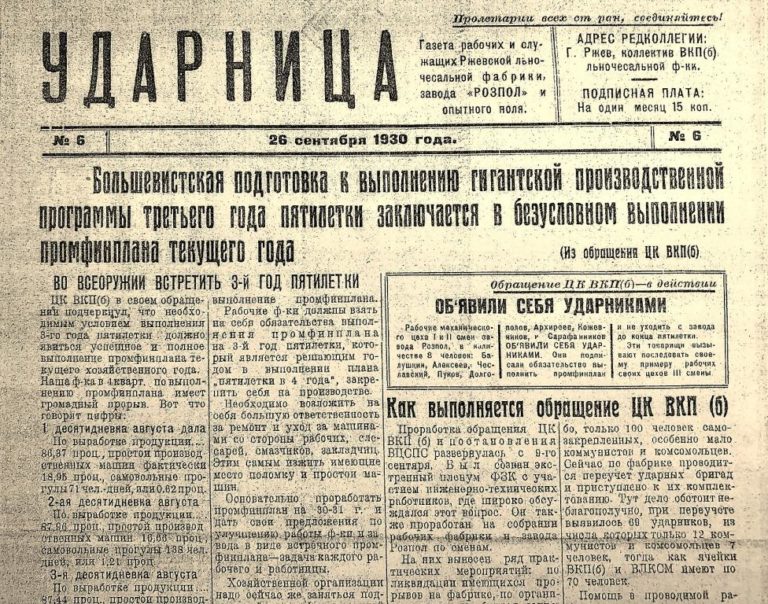

И вот братья Рябушинские решили заняться льном. В 1912 году они открыли в старообрядческом Ржеве льночесальную фабрику, которая успешно работает до сих пор. В 1917-м предприятие было национализировано, а братья уехали за границу.

В 1930-м в Советском Союзе было организовано дело «Промпартии». Работницы льночесальной фабрики из Ржева обратились с письмом к Рябушинскому. Демьян Бедный поторопился переложить письмо в стихи. Там были и такие строки:

По пролетарскому поручению,

По собственному назначению

Французскому горожанину

Рябушинскому парижанину.

Бредящему нашим поражением,

Передаю пакет со вложением.

Вложение – красноречивый подарок –

Письмо ржевских пролетарок.

Смысл письма: льночесальную фабрику не отдадим. Но вот к кому было обращено это послание?

Семейное дело возглавляли пять братьев (в Ржеве был открыт «Банкирский дом братьев Рябушинских»): Павел, Сергей, Владимир, Степан и Михаил. Самый известный из них – Павел Павлович – умер во Франции в 1924 году. Какому из оставшихся братьев адресовано письмо – загадка для исследователя.

ПО СТРАНИЦАМ «ФИГАРО»

В жизни автора этих строк было несколько встреч с французами в Ржеве. В своё время к нам приезжал фотограф из Франции. Интересовался памятниками войны в городе и районе. Сфотографировал здание у кинотеатра «Октябрь» с надписью «Мы возродим тебя, родной Ржев!», остатки барской усадьбы Есиповых в Знаменском.

В Ржев приезжали и представители «Рено» – я лично их сопровождал в поездках по Ржеву и району. Они в голос смеялись, когда узнали, что у нас есть улицы Коммуны, Марата, Робеспьера, Жореса. Одной из улиц вернули историческое название, но площадь и ещё три «французские» улицы остались до сих пор. В 2005 году в Ржев прибыли журналисты газеты «Фигаро». Наш коллега, шутник, сразу их озадачил: «По русской традиции нужно сначала стол накрыть». Сбегали в магазин. А 9 мая, в день 60-летия Великой Победы, рядом с репортажем о встрече В. Путина с Д. Бушем, в «Фигаро» появился отчёт о поездке И. Шикофф в Ржев. Начинался он такими строками: «На столе водка, колбаса, корнишоны. Историк Олег Кондратьев рассказывает о Ржевской битве…».

Наверно, немало ещё можно вспомнить об отношениях ржевитян и французов. Дело за нашими исследователями.

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.